Attraverso gli occhi di un insetto

L'equipoise e la fantascienza nella cornice di Genova. Una recensione (bibliotecaria) di "Urla sempre primavera" di Michele Vaccari.

In questa recensione esploreremo un po’ di cose, ovviamente prendendo la solita circonvallazione a monte e nell’ordine che mi viene: il nuovo romanzo di Michele Vaccari, Urla sempre, primavera, pubblicato da NN in un’edizione discretamente sontuosa anche dal punto di vista grafico, con tanto di mappa della città di Genova nel 2043 a opera di Rocco Lombardi; poi di concetti critici tipo la natura della fantascienza e l’ ‘equipoise’, presi a prestito dalla Encyclopedia of Science Fiction di John Clute e Peter Nicholls, il miglior sito di reference sulla fantascienza che si possa trovare online e pure uno dei migliori siti di reference su qualsiasi argomento dell’intera Internet; poi della crescente importanza nel campo letterario della ‘non genre science fiction’, cioè dei romanzi di fantascienza che non vogliono definirsi tali, romanzi che esistono fin dalla nascita della fantascienza, anzi da parecchio prima, ma che ora sembrano sul punto di sopraffare e ingoiare l’intero genere, come il fantastico nel suo complesso – fantascienza, fantasy, horror, distopia, supereroi, etc – sembra sul punto di occupare l’intero spettro dell’intrattenimento pop e non solo; ma prima di tutto parleremo di Marassi, un quartiere di Genova oggi parte del Municipio III Bassa Val Bisagno, perché tutto parte da lì. Parte da lì perché la maggior parte dell’azione del romanzo avviene lì, perché è lì che sono diventato un lettore di fantascienza e perché è lì che abitiamo sia io che Michele. Tanto vale che lo dica subito, visto che sono citato nei ringraziamenti: conosco Michele da anni, potremmo pure definirci amici e lui sa esattamente dove abito. Tenete conto.

Marassi era un antico borgo agricolo fuori le mura, annesso alla città in espansione nel 1873 insieme ai borghi vicini di Quezzi e San Fruttuoso. Oggi è un quartiere densamente popolato e decisamente popolare, che dal greto quasi sempre secco del Bisagno sale le montagne fino al Forte Quezzi e al grande complesso Ina-Casa del Biscione, dato che a Genova si fa tutto in salita, in gran parte edificato durante la caotica espansione del secondo dopoguerra e caratterizzato dalla presenza, uno accanto all’altro, dello stadio e del carcere che hanno un ruolo molto importante nel romanzo. Non è un bel quartiere, ammettiamolo, anche se Michele lo odia molto più di quanto lo odi io, un tipo più adattabile. Lo odia a suo modo però, dato che il suo romanzo precedente, Un marito, del 2018, inizia con una descrizione dell’alba su Marassi che è il brano più indiscutibilmente bello che Vaccari abbia mai scritto.

Comunque, in Via Sacheri, una traversa di Via Bracelli, la strada tortuosa che porta dalla piana fino al Biscione, si trova la Biblioteca Municipale (un tempo Comunale) Podestà, inaugurata nel 1963. Non è gran cosa, a vedersi: praticamente un appartamento al primo piano di un grosso casermone residenziale, e con un catalogo abbastanza modesto. Però più che sufficiente per me e per la mia adolescenza anni Settanta abbastanza infelice. Ci passavo interi pomeriggi e di solito ero l’unico utente.

Lì sviluppai le mie due prime passioni di lettore, che in realtà coltivo ancor oggi, sia pure meno esclusivamente.

La prima è la storia: lì lessi tutti i volumi della storia d’Italia di Montanelli, Gervaso e Cervi, che con tutto il male che se ne può giustamente dire oggi avevano il tono giusto per l’adolescente interessato che ero; inoltre divorai classici più impegnativi e al tempo famosi, come l’Ascesa e Caduta del Terzo Reich di William Shirer, i Cannoni d’Agosto di Barbara Tuchman e le storie militari delle guerre mondiali di Sir Basil Liddel Hart.

La seconda è la fantascienza. Fin dalla sua fondazione la Podestà s’era abbonata a Urania, la principale pubblicazione del genere in Italia. Nella dozzina d’anni precedenti s’erano quindi accumulati un bel numero di bianchi libri da edicola con alieni, astronavi, superpoteri, paradossi temporali, distopie e guerre atomiche, soprattutto guerre atomiche. E niente, fu amore.

Non potevo saperlo ma gli anni Settanta furono l’alta marea dell’editoria fantascientifica in Italia. Negli anni Ottanta tutto si sarebbe spento ma come prevederlo? I dannati della Commedia potevano vedere il futuro lontano ma non quello vicino. La fantascienza era il genere letterario del nostro tempo, come il rock in musica. Lo pensavano tutti, del resto: lo sbarco sulla Luna all’epoca era parso una cosa importante, una di quelle che improntano il futuro, mentre la Rete era agli inizi e non la conosceva nessuno fuori da alcune università americane. Il futuro era l’orizzonte degli eventi, molto più di oggi.

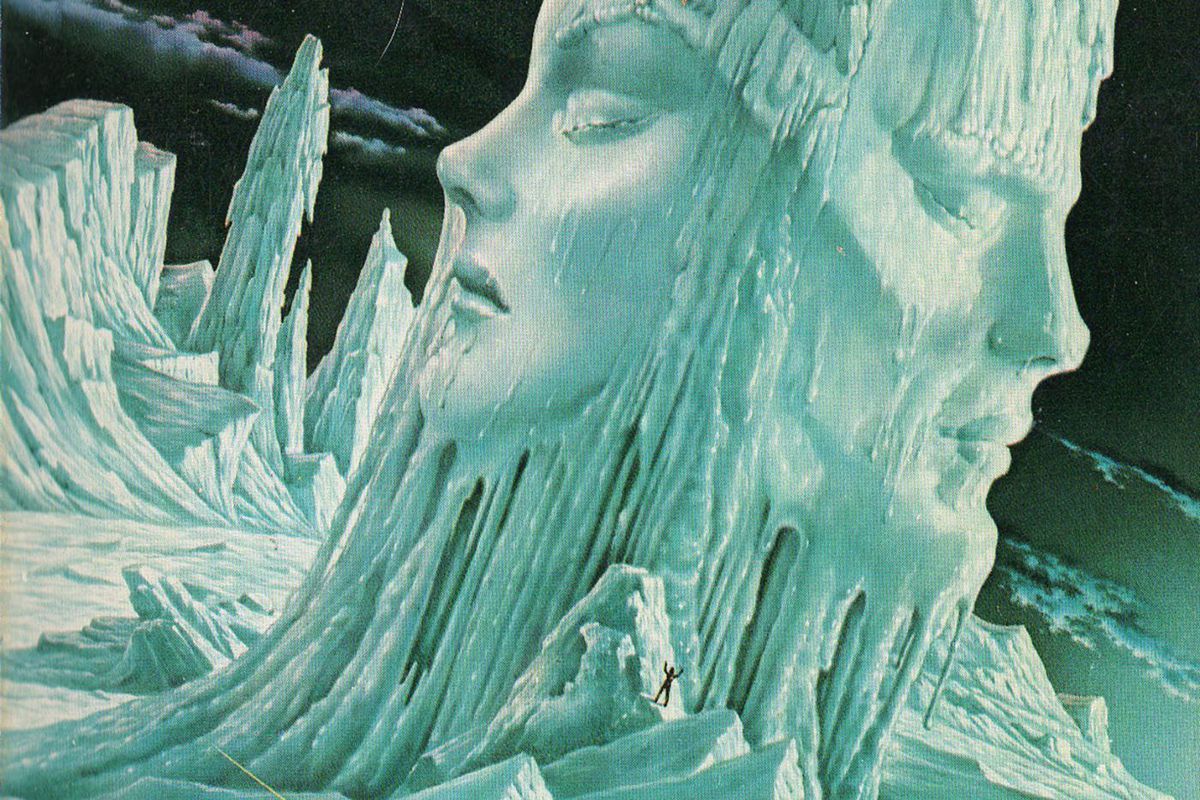

All’epoca, oltre a Urania, in edicola c’erano Galassia, Omni, la Rivista di Isaac Asimov e soprattutto Robot, che leggevo religiosamente ogni mese, tanto i racconti che gli articoli; in libreria poi si trovavano i ben più prestigiosi, almeno nell’aspetto, volumi della Nord, Cosmo Oro e Cosmo Argento, e con loro Fanucci e Libra: insomma, si pubblicava tanto e si pubblicava tutto, le novità come i classici dimenticati o da riscoprire. Ovviamente leggevo indiscriminatamente, basandomi sui riassunti in quarta ma soprattutto, per quanto riguardava Urania, sulle favolose copertine di Karel Thole. Finii per fare amicizia con la bibliotecaria, che aveva molto tempo libero anche lei così che ogni anno potevo proporre una lista di acquisti delle novità nel genere, così che nel giro di pochi anni gli scaffali si riempirono delle copertine oro e argento della Nord (e sono ancora lì, in buona parte, o almeno lo erano due anni fa quando decisi di visitare la Podestà per la prima volta da chissà quando). Piano piano, leggendo riviste come Robot e storie della fantascienza come quelle di Sadoul e Aldiss, sviluppavo gusti e competenze.

Storia e fantascienza: insomma, tutto quel che mi allontanasse dall’infelice presente nel mio quartiere di edilizia popolare in piena pandemia di eroina. La fantascienza era la storia futura, da cui mi aspettavo solo rovine, da cui SPERAVO solo rovine: non per niente amavo le storie di guerre atomiche. La simmetria non era perfetta perché diffidavo dei romanzi storici: perché leggere un romanzo sulla Rivoluzione Francese se potevi direttamente leggerne la storia scritta da Jules Michelet, che era fantastica e in più ‘vera’? Solo più tardi mi sarei reso conto dell’affinità strutturale della fantascienza col romanzo storico, cioè generi in cui lo sfondo domina il proscenio e dove l’infodump è legittimo e necessario, checché ne dicano le scuole di scrittura a dispense. Da dire che amavo i rari romanzi di storia futura scritti come libri di storia, tipo La Terza Guerra Mondiale del generale Sir John Hackett, ottimisticamente (per me, almeno: ve l’ho detto, ci tenevo proprio) collocata nel 1985, e naturalmente il grande best seller italiano degli anni Settanta, Berlinguer e il Professore, che sapevo praticamente a memoria.

Ma questo c’entra con Urla sempre, primavera? Beh, sì, dato che il romanzo di Vaccari copre un arco temporale di due secoli, dal 1943 al 2143 e è pure un’ucronia. Ma ci arriviamo. Intanto, come promesso, ne approfittiamo per esplorare un tema letterario d’attualità, cioè i rapporti fra fantascienza di genere e fantascienza non di genere o mainstream, cioè un tipo di scrittura sempre più importante oggi, basti pensare a Ishiguro, McEwan, DeLillo, Atwood, Houllebecq, Ammaniti etc etc – e di che tipo sia la differenza fra i due modi di descrivere il futuro, cioè la mission essenziale del genere.

Sono contento di dire che, con tutto il rispetto per i vecchi classici della Golden Age of Science Fiction – Asimov, Heinlein, Simak, Van Vogt, Anderson etc – identificai presto come miei soprattutto autori oggi ampiamente considerati centrali nell’immaginario contemporaneo ma all’epoca visti come innovativi da alcuni e problematici da altri, tipo Philip K. Dick e James Ballard, anche se i miei preferiti in assoluto erano i meno ricordati Alfred Bester, Robert Silverberg, John Brunner e Thomas Disch (un deplorevole sessismo da proto incel mi tenne alla larga da Ursula K. LeGuin e altre scrittrici del tempo), tutti autori in qualche modo più ‘moderni’, insieme agli inclassificabili, su una gradazione tradizionale-innovativo, come il Frank Herbert di Dune – che si sarebbe inaspettatamente rivelato il classico più duraturo di tutti - e il Philip Josè Farmer del Mondo del Fiume, un meraviglioso ciclo in cui l’intera umanità, comprese tutte le sue figure storiche, rinasceva contemporaneamente, nuda e trentenne su un pianeta attraversato da un unico gigantesco fiume e doveva cercarne l’origine (nerd heaven, davvero; da dire che la saga inizia alla grandissima poi diventa sempre più confusa e arzigogolata, un tipico risultato alla Farmer. Scusate, lo so che non c’entra ma dovevo dirlo, come pure che mi piaceva molto più di Herbert. Apprezzate almeno il fatto che non vi parlo di M. A. Miglieruolo e dell’indimenticabile Come ladro di notte. Davvero, dovreste).

Comunque, gli autori che mi piacevano (a cui andrebbero aggiunti gli ancor più sperimentali Delany, Lafferty e Ellison), e lo intuivo anche se allora non mi poteva essere del tutto chiaro, rappresentavano un momento di crisi e passaggio nella storia del genere, cioè l’ingresso del romanzo moderno o meglio modernista nei recinti del genere.

Passo indietro: i due cardini del genere, cioè la possibilità di fare narrativa di due territori fino a allora praticamente inesplorati, il futuro e la scienza, vengono tematizzati a cavallo dell’Ottocento, fra L’an deux mille quatre cent quarante di Louis-Sebastian Mercier (1771) e Frankenstein, or the Modern Prometheus (1819) di Mary Wollstonecraft Shelley. Il futuro viene finalmente immaginato come parte di una storia aperta, né ciclica né necessariamente destinata all’Apocalisse, mentre della scienza si fa chiara la possibilità di mutare la realtà e aumentare i poteri umani, nel bene come nel male. Così per tutto l’Ottocento appaiono sporadicamente, in Gran Bretagna e Francia soprattutto (ma anche Leopardi, Nievo, Mantegazza, Salgari…), storie future o con un tema scientifico anche se, curiosamente, la fantascienza stenta a precisarsi come genere a sé malgrado sembri così corrispondente con lo spirito progressista del secolo, la cui narrativa, per alcuni ancora LA narrativa per eccellenza, preferisce privilegiare la scoperta della realtà, fisica, psicologica e sociale. Il futuro è solo un sottogenere, ammesso ma di non particolare prestigio. Con Jules Verne siamo ancora nei confini del genere ‘avventuroso’, oltretutto con uno spirito che oggi definiremmo Young Adult. Fino a che, fra la fine del XIX e il principio del XX l’esplosione creativa di Herbert George Wells definisce sul serio i confini del nuovo genere letterario che però al momento non esiste ancora: Wells si limita a scrivere romanzi che vengono recepiti come tali, cioè come puri e semplici romanzi, anche da critici spaventosamente raffinati come Henry James; al massimo qualcuno arriva a definirli ‘scientific romances’.

La macchina del tempo, La guerra dei mondi, I primi uomini sulla Luna, L’isola del Dottor Moreau, L’uomo invisibile, La guerra nell’aria, Il risveglio del dormiente definiscono i principali template del genere e, se volete la mia opinione, restano ancora la miglior fantascienza di sempre. Tutti questi temi – gli alieni, il viaggio nel tempo, la guerra che distrugge la civiltà etc – sono stati sviluppati e anche usurati in tutte le direzioni possibili e fanno parte del megatesto fantascientifico – nel senso che non c’è plagio nell’immaginare un’invasione aliena oggi ma solo il rischio del risaputo e la necessità di un qualcosa che differenzi l’opera nuova da un canone ogni anno più lungo e affollato – così che il fascino della lettura di Wells oggi sta nel riscoprire quei temi nel grande stile del romanzo realista ottocentesco, nell’accezione tardo-Vittoriana di Trollope, Gissing, Hardy e Kipling.

A partire dagli anni Venti, negli Stati Uniti, con la creazione della rivista pulp Astounding Stories di Hugo Gernsback, l’inventore del termine ‘science fiction’, la fantascienza si autodefinisce come ‘genere’. Per genere si intende: creazione di un mercato con riviste e collane e editori che pubblicano solo quello e hanno sezioni dedicate nelle edicole, librerie e biblioteche; il pubblico dello specifico genere si autodefinisce e riconosce in una comunità distinta dalle altre; delimitazione dei temi e delle tecniche, con tanto di regole (tipo, per i gialli classici, il decalogo di S.S. Van Dine) e esclusioni; chiusura verso i generi esterni, con i quali si possono intrattenere rapporti di alleanza, ostilità o indifferenza (più che come nazioni i generi si possono intendere come partiti politici in cui ogni fan è un militante: all’interno si può discutere ma contro gli ‘altri’ si fa fronte comune). Soprattutto, da un punto di vista strettamente critico, i romanzi di un genere possono essere paragonati solo con altri romanzi dello stesso genere. Non esiste una letteratura (o cinema o musica o…) comune ma solo generi differenti: la letteratura cosiddetta ‘mainstream’, cioè quella che pretende di non essere di genere, è solo un genere fra gli altri.

La mitologia critica nata e cresciuta all’interno del genere vede la fantascienza come alternativa radicale al mainstream, ridotto a insulsa descrizione dei rapporti sentimentali di gente poco interessante, troppo spesso membri del ceto riflessivo; la fantascienza è invece la versione moderna della grande tradizione mitica che parte da Gilgamesh e comprende tutto ciò che non sia strettamente realistico secondo i canoni della narrativa ottocentesca; il futuro è il dominio della science fiction, tanto come tema che come destino. Una divisione importante era che la fantascienza si occupava del Tutto: ogni romanzo o racconto metteva in gioco il destino dell’Universo, della Galassia, del Sistema Solare, della Terra, dell’Umanità, dell’America, della Democrazia, della Libertà e anche dove il protagonista era il singolo quel che lo scrittore gli infliggeva era sempre una prova definitiva di salvezza o mutazione o distruzione dell’intero Io.

L’altro aspetto strutturale era che la fantascienza si occupava di idee, sia scientifiche che filosofiche che politiche, e che anzi era il vero genere deputato alla bisogna (considerato che a un certo punto, probabilmente a partire dal solito Henry James, la letteratura seria aveva cominciato a diffidare delle idee o almeno della loro espressione esplicita). E non c’è che dire: è vero, è stato dimostrato molte volte. E’ stato anche dimostrato molte volte che quei letterati seri che si tenevano lontani dalle idee avevano le loro ragioni. Come minimo non cadere in una classica Tautologia di Heinlein: identifichi un problema sociale; immagini una soluzione; scrivi un romanzo in cui la tua soluzione funziona perché tu decidi che funziona; usi il romanzo come dimostrazione della validità della tua soluzione. Come diceva Jarret Kobek nel suo “romanzo brutto” Io odio Internet:

"La fantascienza era un genere in via d’estinzione in cui scrittori senza nessuna comprensione personale dell’esperienza umana immaginavano numerosi futuri possibili per la specie"

(ci sarà un motivo per cui, dopo una vita passata a immaginarmi scrittore di fantascienza quando poi mi sono deciso a scrivere davvero ho scritto tutt’altro: non ero più così sicuro di capire tutto come da ragazzino).

Il mainstream, secondo i fan, si preoccupava di gente che si trovava e lasciava, che riusciva o falliva, che maturava o stagnava, che invecchiava e moriva, di gente, in una parola, NOIOSA. Il mainstream se si occupava di Storia si occupava solo di Storia passata mentre il futuro, come diceva Criswell, è importante perché è lì che passeremo il resto della nostra vite (sempre che noi si debba proprio morire: magari l’anno prossimo aboliscono la morte. Prova a dimostrare che non succederà). Ok, questo è un po’ parodistico, non eravamo tutti così ma insomma, tutte cose che ho letto e sentito.

Ci si lamentava – in realtà ci si lamenta ancora dopo tutti questi anni – che la critica e l’accademia, campioni dell’odiato mainstream non si occupavano della VERA letteratura moderna, cioè la fantascienza, ma se mai succedesse la cosa non farebbe affatto piacere al fandom. Cioè non si vuole che i propri romanzi e autori preferiti vengano davvero trattati sullo stesso piano della letteratura mainstream, come romanzi-romanzi e scrittori-scrittori e basta, a giocarsela alla pari, nello stile come nei temi come nei messaggi. Quel che si vuole è che la critica e l’accademia accettino la fantascienza (o qualsiasi altro genere di massa) alle sue condizioni, con i suoi valori e temi e canoni e esperti. Se leggi un romanzo di fantascienza non hai diritto a un tuo giudizio se non hai letti TUTTI i romanzi di fantascienza che il fandom ha considerato importanti: non sei ‘informato’ e il tuo parere non conta nulla. Insomma, arrendetevi, ‘all your bases are belong to us’.

In realtà, come sostiene John Clute alla voce ‘Fabulation’ della Encyclopedia of Science Fiction la fantascienza di genere ha in comune con la letteratura ‘realistica’ due assunti di fondo, che il mondo possa essere descritto in parole e che il mondo abbia una storia che può essere raccontata accuratamente. Visto che comunque si inventa non è veramente fondamentale che la storia si svolga nel passato, nel presente o nel futuro. L’importante è la credibilità o la ‘voluntary suspension of disbelief’, un termine molto caro ai fan del genere, convinti che sia molto più difficile convincere la gente che vi possano essere piccoli alieni verdi armati col raggio della morte piuttosto che convincerla che l’autobus 356 parta da Brignole e arrivi fino in Via Fea tutti i giorni dalle 4.30 all’1 del mattino (in breve: no, sono più facili gli alieni. Su questo ci sarebbe da scrivere un libro intero e l’argomento sarebbe tutto il mondo d’oggi; non è il caso. Ma pensate al genere pop veramente dominante, il giallo: un genere semi-realistico in cui il mondo è il nostro, ricostruito più o meno bene, ma il biglietto d’ingresso è sempre e comunque un omicidio, come se la nostra vita quotidiana fosse fatta di omicidi: ma se lo fosse non leggeremmo gialli per divertirci).

Solo che nel corso del XX secolo il romanzo moderno prende un’altra direzione, che si sarebbe definita in seguito Modernismo, dove la descrizione del mondo diventa il vero problema e la sua narratività è messa radicalmente in dubbio. Tanto che quando negli anni Sessanta e Settanta il genere tenta di assorbire la lezione delle avanguardie storiche (il momento in cui, come si faceva al cinema ai miei tempi, sono entrato io, a metà film), comprese quelle da tempo scadute, tipo John Brunner che rifà John Dos Passos in Tutti a Zanzibar, si verifica una seria crisi interna, con tanto di sostanziale rifiuto del pubblico, e gli autori di maggior successo di questo tentativo come Dick e Ballard, e in seguito l’inventore del cyberpunk, William Gibson, finiscono per trovarsi più a loro agio (postumi, nel caso di Dick) nella letteratura-letteratura, dove vengono raggiunti da giovani disinvolti come China Mieville e N. K. Jesmin, mentre i maestri contemporanei della ‘vera’ fantascienza – che so, Alastair Reynolds o Ken McLeod – per quanto bravi rimangono nella loro nicchia. Insomma, una tradizione, quella della fantascienza non di genere, che vanta autori spesso inaspettati: Anatole France, Alfred Doblin, Joseph Conrad, E.M. Forster, Vita Sackville-West, Jack London, John Updike, Mikhail Bulgakov, etc fino alla fioritura contemporanea.

La differenza, a partire più o meno dall’ultima guerra mondiale, è che gli scrittori mainstream che vogliono cimentarsi nel ‘tale of the future’ devono confrontarsi con questa irritabile autocoscienza del genere, un genere fra l’altro ora molto visibile in piena era ‘spaziale’ e ‘atomica’, un genere che ha creato un affollato megatesto di situazioni con decine e centinaia di varianti: come dire, si muove su un terreno ampiamente dissodato e coltivato.

Quindi due ordini di questioni. Prendiamo un romanzo del futuro che tutti conosciamo, 1984 di George Orwell, pubblicato nel 1949. Descrive una dittatura futura in modo talmente credibile e terrificante da essere diventato un modo di dire. Non mi risulta che Orwell leggesse riviste pulp del genere, a differenza dei gialli. Le dittature future sono ovviamente un tema frequentissimo in fantascienza. In quello stesso periodo storico potremmo citare Slan (1940) di A. E. Van Vogt, If this goes on (1940 - 1953, it. Rivolta nel 2100) di R. A. Heinlein e Gather, Darkness! (1943, it. L’Alba delle tenebre) di Fritz Leiber e il confronto sarebbe impietoso. Non tanto per lo stile – Leiber, per esempio, scrive molto bene – o per la consapevolezza politica, benché Orwell abbia avuto esperienze che gli americani si sognavano. Il problema è che i tre scrittori di fantascienza operavano entro regole di genere abbastanza rigide e fra le altre cose i tre romanzi finiscono tutti e tre bene, con la caduta della dittatura o almeno l’inizio della caduta. Soprattutto, Van Vogt, Heinlein e Leiber, per quanto convinti, specie il secondo, delle loro idee, scrivono per intrattenere, Orwell no. Ovviamente Eric Blair usa tutte le sue doti retoriche per interessare il lettore e far sì che continui a leggere fino in fondo e che quel che ha letto gli rimanga in mente a lungo ma non lo sta ‘intrattenendo’.

Il miglior scrittore italiano mi disse una volta di tenermi lontano dalla narrativa di genere: dovevo sviluppare un mondo e un linguaggio mio, perché quando scrivi di genere in realtà è il genere che scrive te. Personalmente non sono del tutto d’accordo: l’approccio, per esempio, dei Cahiers du Cinema negli anni Cinquanta, vede l’autore dare il meglio proprio quando è costretto a misurarsi con i limiti del genere piuttosto che quando ha il permesso di darsi alla fantasia sfrenata, tipo il giovane Truffaut che parlando di Fritz Lang è freddamente rispettoso verso le follie degli anni tedeschi, come I Nibelunghi o Metropolis, mentre riserva il suo vero entusiasmo per i noir hollywoodiani tipo Blue Gardenia o Scarlet Street, all’epoca considerati dalla critica più generica come segni di un triste declino. Ma è utile rendersi conto che i benefit concessi dall’adesione al genere – l’accesso al megatesto preesistente, l’esistenza di un pubblico largamente prevenduto, barriere alte contro l’intromissione del discorso critico – non sono gratuiti e talvolta il prezzo si rivela più alto del previsto.

Però capita anche che lo scrittore mainstream approcciandosi ai temi SF fallisca, reinventando laboriosamente la ruota e lo sguardo originale sul vecchio topos di genere si riveli superficiale e disinformato. C’è una differenza fra gli scrittori non di genere che scrivono tenendo conto della storia e delle regole del genere e quelli che le ignorano, e i risultati non sono sempre a favore dei secondi.

Per esempio, in quei favolosi anni Settanta di cui dicevamo, l’high tide della fortuna della fantascienza italiana, escono Lo Smeraldo di Mario Soldati (1974, il più bel romanzo di fantascienza italiano di sempre) e Il pianeta irritabile di Paolo Volponi (1978).

Nel primo, il realismo cordiale e insinuante di Soldati, tutto volumi solidi e contorni sfumati, è al servizio di una storia sognata (che di solito è una pessima idea ma qui funziona perfettamente, a partire dal prologo nella devastata New York contemporanea) in cui Soldati stesso, come gli era tipico, visita un futuro in cui a seguito di una guerra atomica concordata il mondo è diviso fra un Nord russo-americano tecnologico e militarizzato e un Sud arretrato, languido e crudele, e la linea di divisione passa proprio in mezzo all’Italia, distruggendo Roma, le cui rovine sono descritte con autentico amore. Non ci sono date e molti dettagli mancano ma è evidente che Soldati, senza farsene legare, conosce molto bene il genere.

Nel romanzo di Volponi invece siamo nel 2293, in un mondo devastato da numerose guerre atomiche a partire dal 2000 ma le numerose date sono puramente evocative e contraddittorie, cosa che all’epoca mi diede molto fastidio. La scrittura è fortemente espressionista, giocata tutta su toni stridenti, grotteschi e molto fisici, e racconta della crociata di quattro personaggi fuggiti da un circo distrutto da un’esplosione atomica – la scimmia Epistola, l’oca Plan Calcule, l’elefante Roboamo e un nano dai molti nomi – per distruggere quel che resta della razza umana. La trama è picaresca, fatta di incontri, scontri, ricordi e digressioni, e è chiaro che Volponi non ha il benché minimo interesse per il genere, lo conosce poco e non lo rispetta.

Non per niente a un certo punto di Urla sempre, primavera Vaccari cita proprio il pianeta irritabile di Volponi: ‘Tu non sei un uomo, né vero né finto; sei solo l’uomo alla fine dell’uomo’.

E finalmente, dopo aver dipinto una bella scenografia da appendere dietro, diciamo qualcosa del romanzo di Michele Vaccari. Innanzitutto, di che parla?

“All’altezza di ciò che rimane di un’antica rosticceria ormai in rovina, dove via Fereggiano diventa Corso Sardegna, la giungla di liane e castagni matti spacca l’asfalto con le radici. I binari della levitazione magnetica in cui si inserisce sono stati divelti, forse calpestati da qualche bestia del passato in cerca di cibo. Perde contatto con la carrozzabile ogni due metri, col motore incapace di fare alcunché. Spinge alla vecchia maniera, con le gomme che si incagliano ogni affossamento che incontra. L’umanità che gli passa a fianco, sfuggendo tra gli alberi, ha dimenticato di salutare da anni, vive nel terrore di ogni possibile contatto umano, corre velocemente a casa. Sono tutti bardati, sono tutti cavalieri del proprio regno personale, sono tutti dell’età che avrebbe suo padre, se fosse riuscito a invecchiare. Dal folto, un decrepito abbastanza anonimo barcolla verso di lui come un sonnambulo"

Sono 439 pagine, quindi discretamente lungo per gli standard italiani d’oggi, e sono pagine parecchio affollate, di storie, stili, generi e personaggi. Urla sempre, primavera è diviso in cinque libri, ognuno distinto da un diverso colore delle pagine (sarebbe stato fantastico fossero stati davvero colori diversi ma ci si è dovuti accontentare di diverse sfumature di grigio). L’azione comincia nel 1943, con la Resistenza, segue la storia italiana fino al 1972, quando l’assassinio di un importante personaggio politico che non spoilero crea un’ucronia che culmina, nel 2022, dopo l’attentato nel 2019 che distrugge il Duomo di Milano narrato nel precedente romanzo di Vaccari, Un marito, nell’avvento della dittatura ‘democratica’ della Venerata Gherusia, una distopia gerontocratica basata sull’odio per la vita e sul principio che morti noi il mondo può andare tranquillamente affanculo, probabilmente una delle distopie più deprimenti mai immaginate. La storia culmina nel 2043, dove si scontrano la volontà del regime di farla finita con tutto e la nascita di una nuova resistenza che cerca di impedirlo. Infine, dal 2143 arrivano le pagine di un libro di storia che narra come andò a finire e già per il semplice fatto di esistere ci rivela, fin dalle prime pagine, che il piano della gerontocrazia è fallito.

Il Libro rosso narra di Zelinda, incinta di Egle e coinvolta in una replica del G8 del 2001 nel 2022 (malgrado la storia sia cambiata c’è stato lo stesso il G8 genovese) in cui la resistenza alla Venerata Gherusia viene schiacciata con violenza nelle strade di Marassi e Zelinda si rifugia in casa di Carlo Giuliani, ferito ma sopravvissuto allo sparo di Piazza Alimonda. Verrà scoperta dalla polizia ma non prima di aver messo in salvo la piccola Egle. Notiamo en passant che ‘Urla sempre, primavera’ è il romanzo più anti-polizia si sia letto da un bel po’ di tempo in qua.

Nel Libro Blu siamo nel 2043, Genova è la capitale della Gherusia ma è stata lasciata andare in rovina, invasa dalla vegetazione e con una popolazione sempre più decrepita (la descrizione della città in stato di abbandono è particolarmente efficace). E’ il giorno del referendum che deve sancire il divieto di nuove nascite e in pratica dell’estinzione dell’Italia. Il commissario di polizia Giuliani, figlio di Carlo, alcolizzato e pieno di odio per sè stesso, deve indagare sul ritrovamento di un cadavere a Villa Migone, dove nel 1945 le truppe tedesche si arresero ai partigiani.

Il Libro Nero è la storia di Spartaco, il padre di Zelinda e nonno di Egle, il partigiano queer la cui vicenda attraversa tutta la storia italiana e soprattutto genovese dal 1930 al 2043 e che contribuisce a cambiarla, col suo coinvolgimento nell’assassinio di ****** ********** nel 1972. Questa è la parte che ho sofferto di più perché Vaccari non ha un vero feeling per la storia, anzi credo che la odi abbastanza. Ma emotivamente e strutturalmente è il centro del romanzo.

Nel Libro verde (il meglio riuscito, secondo me) la protagonista è Egle, che sopravvive dal 2022 al 2043 sui monti intorno a Genova insieme a bambini abbandonati e animali con cui è in grado di comunicare, dato che la bambina è dotata di poteri che le permetteranno di guidare la nuova Resistenza, come vedremo nel quinto e ultimo libro, il Libro Bianco, dove finalmente sentiremo la voce del Presidente della Repubblica e capo della Venerata Gherusia (una perfetta ricostruzione della voce di un adolescente sfigato degli anni Novanta). Il potere, anzi superpotere, della discendenza Spartaco-Zelinda-Egle è il potere del sogno e è il vero asse portante del romanzo: il vecchio è in grado di fare sogni lucidi, cioè di agire volontariamente all’interno dei suoi stessi sogni; Zelinda è in grado di vedere i sogni degli altri; Egle infine è in grado di intervenire e rendere reale i sogni, propri e altrui. Il sogno è la vera opposizione al potere della Gherusia, cioè al potere di una realtà priva di qualsiasi possibile trascendenza, pura immanenza mortifera. Che la storia umana sia al fondo un’eterna opposizione di trascendenza e immanenza è probabilmente più un’idea mia che di Vaccari ma direi che corrisponde alla filosofia del romanzo, che specie nelle parti connettive, la storia degli eventi narrata nel 2143 attinge al linguaggio mitico e a un’oratoria a tratti arcaicizzante.

Uno potrebbe farsi l’impressione, giustificatissima, che ‘Urla sempre, primavera’ sia un libro contro la vecchiaia, contro il peso con cui un passato che non vuole passare opprime il presente, un peso che può presentarsi anche come lotta generazionale, una lotta che non è nuova, non è nata con la cultura giovanile del dopoguerra o con il mercato del lavoro del tardo capitalismo ma esiste da quando i figli hanno atteso la morte dei padri per ereditare. La Venerata Gherusia è un incubo di menefreghismo, paura, cautela, sospetto e diffidenza verso tutto ciò che si muove. Però c’è Spartaco, che muore alla bella età di 113 anni, rappresenta una vecchiaia differente, una vecchiaia che fa da ponte verso il meglio del passato, verso una tradizione di lotte e resistenze, e che bilancia una rappresentazione della vecchiaia che altrimenti sarebbe troppo unilaterale.

Può non piacere, ma è una cosa molto genovese. Genova è la grande città con l’età media più alta d’Italia, basta fare una passeggiata in centro per rendersene conto. Ha avuto per alcuni anni la più bassa natalità del mondo e a partire dagli anni Settanta, quando superò gli 800000 abitanti e tutti davamo per scontato che avrebbe raggiunto il milione, cominciò a decrescere e oggi, malgrado l’immigrazione, viaggia poco sopra il mezzo milione di abitanti. A Genova la vecchiaia si sente più che altrove, la citta del ‘maniman’ (espressione tutta nostra che vuol dire: non tocchiamo niente, se no potrebbe succedere qualcosa di spiacevole) e se io, sulla soglia dei 60 anni, sospiro rassegnato e conscio di stare per far parte del problema, Vaccari, più giovane, non è ancora disposto a arrendersi.

L’altro tema portante è la tradizione resistenziale della città, oggi in gran parte spenta. Il romanzo ci riporta a tutti i passaggi cruciali: la resa dei tedeschi a Villa Migone, la rivolta del 1960 che portò alla caduta del governo Tambroni, la nascita del terrorismo, la mattanza del G8, evento quest’ultimo particolarmente vicino a Vaccari, che c’era (c’ero anch’io, molto più defilato - a Torino, per la precisione) e ha recentemente curato un’antologia di racconti sul tema, ‘Circospetti ci muoviamo’, per le edizioni Effequ. E’ facile vedere come il G8 e i suoi effetti traumatici e mortificanti su più generazioni di militanti, non solo genovesi, siano al centro del romanzo e possano essere efficacemente legati al tema generale del dominio geriatrico e della fine della speranza, pur nella persistenza della memoria di un tempo in cui certe cose potevano essere ancora pensate e agite. Caratteristico che il bersaglio polemico più strettamente politico sia il buon vecchio PCI, una tensione polemica che a questo punto fa persino tenerezza.

Questa la storia e i temi. La domanda ora è: c’è riuscito? Fino a un certo punto. In breve, potremmo dire che avrebbe dovuto metterci almeno tre anni e forse qualcuno in più a scriverlo invece di uno e qualcosa. Un romanzo così complesso a livello di storia, temi e stili avrebbe avuto bisogno di una gestione e documentazione più minuziosa e un lavoro sulla lingua più accurato e soprattutto su un maggior approfondimento sui vari generi che impiega, soprattutto visto il tipo di scrittore.

Vaccari esordisce nel 2007 per Isbn con Italian Fiction. Fa il salto di qualità nel 2017 con Il tuo nemico (Frassinelli) e poi con ‘Un marito’ per Rizzoli nel 2018. Insomma, ha una certa esperienza e è un apprezzato editor. Il suo stile dominante – incazzoso, drammatico, fisico, molto calibrato sul presente – si adatta a forme non tanto brevi quanto dirette. Qui invece ha provato una struttura per lui particolarmente complessa e soprattutto ha sperimentato stili e generi che non gli sono consueti. Peggio, li ha sperimentato con lo scazzo, polemicamente. Quasi come se volesse dire, la volete la saga familiare? Eccola. Lo volete il poliziotto disincantato? Eccolo. Lo volete il romanzo sul fascismo? Lo volete il cyberpunk? Li volete gli zombie? La volete la distopia YA? Di più, l’impressione è che Vaccari abbia voluto regolare i conti con alcuni decenni di mode culturali italiane, morte e vive – cannibali, New Italian Epic, antropocene fantastico, rinascimento psichedelico… - dal punto di vista di una letteratura d’intervento diretto sul reale ma allo stesso tempo strettamente personale, fuori da logiche di gruppo e mode editoriali. Bene, ma il fatto è che Vaccari non riesce a gestire allo stesso modo tutti i generi che usa. Alcuni gli sono più congeniali di altri.

‘Equipoise’ è, secondo l’Encyclopedia of Science Fiction, ‘l’attiva e consapevole miscela di due o più generi all’interno di una singola narrativa’, così da moltiplicare prospettive e punti di vista allo scopo di fornire un’immagine della realtà tanto più fedele quanto più distorta, ‘il mondo visto attraverso gli occhi di un insetto’. Ovviamente l’equilibrio fra i vari generi non può che essere instabile, una struttura in perpetuo movimento e che richiede le abilità di un ‘trapezista, di un danzatore o di un praticante di parkour’. E’ lecito dire che Vaccari ha più l’atteggiamento di uno che corre in discesa. Sgraziato, forse, ma finché non cade – e non cade – lo stile torrenziale e espressionista finisce per tenere tutto insieme.

Un solo esempio: a un certo punto, all’inizio, mi chiedo: ma come parla questa gente? Sembra che più parlare si facciano dei comizi a vicenda, o leggano da dei fogli. Ma so che Vaccari sa scrivere dei dialoghi perfettamente normali e pure buoni, quindi si tratta di una scelta deliberata, anti-naturalistica, adeguata al clima di sogno vs incubo che permea tutto il romanzo. Così abbiamo una scelta consapevole, non una debolezza, ma uno potrebbe chiedersi se era davvero il caso e se un altro stile altrettanto artificiale – che so, i dialoghi da sitcom – non avrebbe funzionato meglio, poiché una volta che uno decide di non puntare sulla carta del naturalismo le possibilità sono numerose e non tutte altrettanto positive.

Quindi, detto di cosa parla il romanzo, detto che riesce solo in parte a fare quel che voleva fare, resta da rispondere alla domanda se ne valeva la pena e la risposta è assolutamente sì.

Accennavo prima alla diffidenza che i giovani critici dei Cahiers – e parliamo di Truffaut, Godard, Rivette, Rohmer… - provavano per l’ambizione autoriale e la loro preferenza per la tensione fra visione individuale e regole dei generi nel cinema classico Hollywoodiano. Poi però cominciano a far film e fanno letteralmente tutto tranne che classici film di genere hollywoodiani. Vaccari, che sa piuttosto bene come si fanno i libri ben fatti, s’è messo d’impegno a fare un libro non ben fatto, non corretto stilisticamente, non consistente narrativamente, tenuto insieme da una passione divorante e da una evidente volontà di litigare con più gente possibile.

In un momento in cui, in tanti campi si sente il bisogno di uscire da una serie di cul de sac estetici e non solo, e grazie anche ai tempi fuori squadra che ci siamo trovati accidentalmente a vivere, Vaccari c’ha provato con tutta la notevole energia di cui dispone e i difetti di ‘Urla sempre, primavera’ derivano direttamente dai suoi punti di forza. Un lettore ignaro magari non apprezzerà tutto ma l’energia e la novità lo porteranno fino alla fine e sentirà di aver letto un libro fuori dal comune. Almeno, un libro che c’ha provato a tirare fuori il suo urlo contro la morte della luce e lo fa toccando una serie di temi che la letteratura italiana corrente di solito evita accuratamente.

Come dicevo, sono convinto che se invece di un anno Vaccari ne avesse impiegati tre o anche più ne sarebbe davvero uscito un libro epocale. Però mi vengono in mente alcune possibilità: tipo Francesco Pacifico che ha giusto riscritto per la terza volta Class, Pontiggia che revisiona da cima a fondo La grande sera per renderlo ancor più misterioso e reticente o Arbasino che a ogni riscrittura di Fratelli d’Italia ne raddoppia le dimensioni… Insomma, Michele, prenditi una pausa, scrivi dell’altro, ma prima poi riscrivilo questo romanzone con la virgola nel titolo. Se non vuoi farlo per me fallo per Marassi.