Per un terreno comune

Distopia, utopia, un tentativo di creare prospettive coesistenti del mondo. Ne parliamo con Fabrice Olivier Dubosc, autore del recente saggio "Sognare la terra. Il troll nell’Antropocene".

«NNei prossimi anni la sfida di una possibile sovranità mutualistica ed eco-sistemica, di una nuova (e antica) economia cosmo-politica, si confronterà con i colpi di coda di un sovranismo regressivo disposto a dividere il mondo in sovrani economici, sudditi della psicopolitica escludente e un mondo di sommersi dalla disuguaglianza e dalla crisi ambientale». Questa è la nostra situazione attuale. Anche prima degli Eventi che stanno accelerando la tendenza naturale della società in cui viviamo. Forse ora siamo solo più propensi a dare attenzione al fenomeno, noi, lettori, librai, editori e soprattutto studiosi di ogni disciplina.

Il tema dell’Antropocene – un termine celebre che include, pur nella sua erroneità, anzi, meglio: evoca i diversi concetti di un piano molto complesso e articolato, che abbraccia la questione della sopravvivenza sul pianeta Terra – è diventato ormai uno degli argomenti più discussi e trattati degli ultimi anni. Giustamente. Sarebbe paradossale provare a negarlo.

Penso a libri come Chtulucene di Donna Haraway o La sfida di Gaia di Bruno Latour, penso a Essere senza casa di Gianluca Didino e al lavoro di Mark Fisher con cui ha molto da condividere. Proprio nel 2020 sono stati pubblicati Trilogia della catastrofe ed Antropocene fantastico, che dimostrano l’attenzione di autori ed editori anche italiani nel più grande contesto relativo al tema della nostra situazione attuale, strana ma interessante. Mi viene in mente ancora Nassim Nicholas Taleb e l’essenziale e instancabile lavoro filosofico di Slavoj Žižek. Più di ogni altro, tuttavia, mi risuona nelle orecchie l’illuminante Esiste un mondo a venire? di Déborah Danowski ed Eduardo Viveiros de Castro. Per affinità elettiva.

Tra le tante tendenze del pensiero attuale si è formata un’anomalia, quella che è stata chiamata svolta ontologica in antropologia. Un folto gruppo di antropologhi ed etnologhi propone un punto di vista filosofico fino a ora inedito. «Comparazione come metafisica», una metafisica della relazione nominata Prospettivismo.

Viveiros de Castro ne è uno degli attori principali. Assieme a lui Philippe Descola, Roy Wagner, Marilyn Strathern e molti altri. Inoltre, il prospettivismo è molto vicino se non coincidente al pensiero di Bruno Latour e Donna Haraway, che abbiamo poc’anzi menzionato; e s’intreccia continuamente, vuole intrecciarsi e lasciarsi contaminare, poiché il paradigma fondamentale è proprio quello di includere ogni possibile punto di vista, umano e non umano, nella relazione universale che risponde a ciò che siamo, davvero, infine.

«Tutto ciò impone di coltivare non solo un’etica del dovere – sempre a rischio di derive totalizzanti o ideologiche – ma anche una real-politik della meraviglia e una poetica della relazione». Tra le tante pubblicazioni italiane che incontrano, toccano, sfiorano, attraversano il prospettivismo per farne strumento di analisi del contemporaneo, ve n’è una che mi ha colpito particolarmente. Sognare la terra. Il troll nell’Antropocene (Exòrma, 2020). Mi ha sorpreso per questa sua capacità diafonica, di saper mettere insieme, con coraggio, le parole «real-politik» e «meraviglia», di riuscire a comporre un mosaico di voci eterogeneo, esse generano un rumore, un cortocircuito, un avvertimento. E ci inducono a pensare, ci mettono in allarme.

E non solo: ci fanno una proposta. Una proposta radicale.

Per approfondire alcuni discorsi (e nel tentativo di stuzzicare il lettore sensibile e attento) ho deciso di intervistare l’autore, Fabrice Olivier Dubosc, in un’intervista diafonica anch’essa, divisa in due parti che sono due facce della stessa moneta.

Viviamo già nei mondi immaginari profetizzati in passato, distopie che nascondono utopie, o viceversa. Mondi strani e dunque interessanti, pieni di possibilità, di catastrofici nuovi orizzonti. Siamo finalmente nel nostro mondo immaginale: sta a noi viverlo come un sogno o come un orribile incubo.

Distopie

Andrea Cafarella - «Un mondo fuori fase, coperto di cemento dove i bianchi mangiaterra, innamorati delle merci, chiusi nelle loro case di pietra non sanno più sognare» così Dubosc descrive, già nell’introduzione, la visione del mondo occidentale che ha «un indigeno yanomami proveniente dalla foresta amazzonica».

Continuando nella lettura del libro troviamo termini come «ecocidio» e il celeberrimo «antropocene», messo accanto, compattato all’espressione ormai considerata new age: «Era dell’Acquario».

Possiamo dire infine, apertamente, che viviamo in una vera e propria Distopia e così provare a delinearla?

Fabrice Olivier Dubosc - «Time is out of joint», diceva Shakespeare, «il tempo è sfasato» – forse insieme a quel pessimo luogo che è la dis-topia si potrebbe adoperare la parola dis-cronia…

Il nostro rapporto con ciò che ereditiamo – con la storia umana in fondo – è infatti fuori fase. Hannah Arendt riprende un aforisma poetico di René Char – «abbiamo un’eredità senza testamento» – forse pensando alle intuizioni del suo amico Walter Benjamin, il «pescatore di perle» – e alla sua insistenza sul fatto che lo storico debba essere un «profeta rivolto al passato», capace di fermarsi a cogliere la costellazione che il passato stesso forma con il presente per iniziare a riparare il continuum di rovine che questa fulminea congiunzione rivela.

L’età dell’Acquario – una figura umana di Anthropos dunque – in questa fase iniziale pare dominata da ego- e tecno-latria più che dagli ideali arcobaleno degli anni Sessanta del secolo scorso.

Dovremmo forse riconoscere che la distopia abita la storia per riuscire a immaginare un’ecologia della cura. Certo è che – alla luce del presente – questo sguardo sul passato rivela una determinata modalità di pensare la proprietà, il diritto, la partizione della Terra e del mondo. Una modalità che la vicenda coloniale ha traghettato nella modernità in una delle prime forme di globalizzazione. Abbiamo più che mai bisogno di una diversa forma con cui immaginare la Terra proprio perché oggi la distopia è diventata globale ed estrema nel toccare le più profonde paure apocalittiche della psiche – evocate dalla fine di un mondo che esaurisce le sue risorse. Il nucleo necrofilo di questo processo è il desiderio sproporzionato di accumulo da parte di un capitalismo integrista e securitario in cui non solo il lavoro umano, con l’estrattivismo brutalista delle risorse naturali, ma ogni dimensione del vivente viene divorata dalla quantificazione algoritmica.

L’estensione del capitale e della tecnoscienza entropica è ormai diretta verso tutti gli aspetti della vita e implica la riduzione di ogni sostanza e di ogni emozione a dato quantificabile e potenziale merce.

La distopia è anche incorporata nei nostri schemi mentali – liberarcene è una delle sfide contemporanee – se, come scrive Anna Tsing, dobbiamo imparare a vivere nelle rovine del capitalismo, siamo di fronte a una sfida decisiva, quella di immaginare pratiche post-apocalittiche – un’ecologia della riparazione.

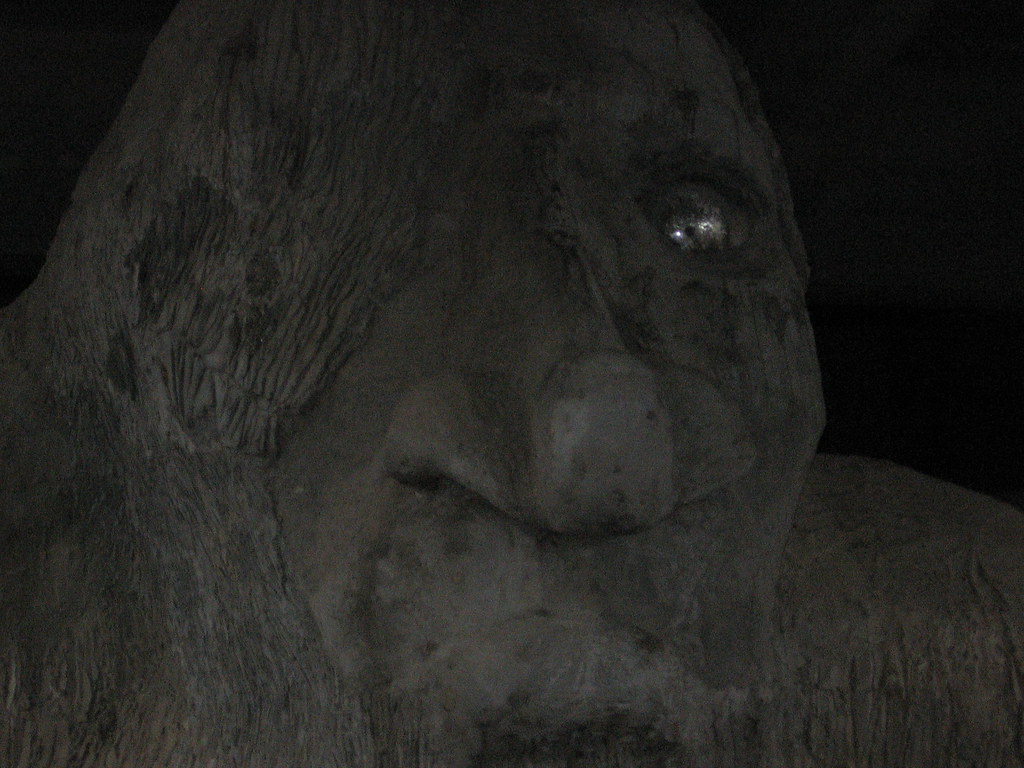

AC - Nella prima parte del libro si insiste molto sulla figura del troll, presente nel sottotitolo. Innanzitutto ragionando sui troll della rete e arricchendo la riflessione tramite rappresentazioni letterarie – come quella dei fratelli Grimm e di Ibsen – di questo personaggio della mitologia norrena. Perché usare questa controversa figura a metà tra animale e umano, divenuta il più odiato dei fenomeni del web?

FOD - Non sono certo che sia una figura odiata da tutti – in un mondo di bolle virtuali, di retoriche discorsive stantie, e di fascinazione per l’horror, a molti la posizione del troll può parere una forma di dissidenza anarchica, un modo per dire «ci sono anch’io», un grado zero dell’identità a partire dalla negazione, ma anche un modo di evidenziare le retoriche e le ipocrisie del supposto sapere di resistere al diluvio di informazioni e innovazioni. E tuttavia rappresenta anche lo sdoganamento di una modalità inconscia, distruttiva e paranoide – che la libertà pulsionale, che i social media garantiscono – ha contribuito a far uscire dalla «bottiglia» in cui era stata confinata.

Ho scelto la figura del troll perché mi pare ben rappresentare la deriva di questo grado zero della coscienza che patisce, reagisce, rifiuta, accetta la negazione della nostra interdipendenza e della radicale co-vulnerabilità di tutto il vivente. Già nella mitologia nordica la figura del troll si trasforma da rappresentante di una natura significante (che parla alla coscienza poetica della vulnerabilità generativa dei sistemi viventi) a scarto irrilevante confinato ai margini e nell’inconscio dal prevalere del progresso e della ragione. Il troll è la nostra parte animale e pulsionale che, confinata e scissa, non viene più integrata e si anima di risentimento e del rifiuto di evolvere.

In fondo il troll è il risultato di questa perdita – la perversione di qualcosa che l’antropologia amerindiana e altre tradizioni ci hanno fatto intravedere – la possibilità di una mediazione immaginale con la Terra e con l’interdipendenza costitutiva (e i limiti che essa ci pone) e con la condizione terrena di tutti i viventi.

AC - Mi ha colpito molto un passaggio nel quale si pone l’accento sul concetto (tipico di pensatori come Butler o Mbembe) di co-vulnerabilità. Esso si ricollega al titolo originale di Chtulucene di Donna Haraway: Staying with the Trouble. Un modo di stare nella distopia che possa far «accedere alla capacità intersoggettiva di vivere e morire bene e non solo tra umani». In cosa consiste questa co-vulnerabilità che, inevitabilmente, porta alla mente la parola compassione?

FOD - Kelsang, la tata tibetana di mia figlia, mi insegnava che l’equivalente omeomorfo della parola compassione in tibetano include sempre il soggetto che la usa. Da noi la parola assume spesso un'altra tonalità, quella di un sentimentalismo empatico che si dichiara di provare per qualcuno che soffre o che passa un brutto momento. Ma anche la parola empatia andrebbe ri-declinata nel senso dell’attenzione più che della ambigua disposizione a simpatizzare per l’altro in quanto vittima – inoltre com-passione evoca il «patire insieme» che è certamente un aspetto della condizione vivente, ma non basta – forse più che di compassione si tratta di avere memoria di aver perso qualcosa! Edouard Glissant diceva «non è questione di compassione o carità ma di una nuova lucidità in un processo di relazione». Bisogna distinguere bene il concetto di vulnerabilità da quello di fragilità – una persona vulnerabile non è necessariamente fragile – e anche da quello di precarietà che è socialmente indotta mentre la condizione di vulnerabilità accomuna tutto il vivente. Per gli umani ciò si radica nella consapevolezza di essere in transito, di passaggio sulla Terra, e questa consapevolezza implica la sfida di attraversare i lutti e non solo per «patire» insieme ma anche per gioire, per creare nuove parentele e relazioni e per generare un sovrappiù di vita.

Utopie

AC - «Forse possiamo conseguire un modo di pensare e sperimentare che comporti una rispiritualizzazione quasi animistica dei fenomeni, animati e inanimati, senza abbandonare la capacità di penetrazione che ci hanno dato la scienza e il ragionamento analitico». Dubosc stesso indica questa frase, scritta da Murray Bookchin nel suo L’ecologia della libertà, come il filo d’Arianna di Sognare la terra. Mi chiedo allora, in che modo possiamo arrivare a coniugare il pensiero scientifico e quello spirituale, e così forse intravedere una via di fuga possibile?

FOD - Questa domanda ne cela almeno tre e ne apre molte altre – chiede un sovrappiù di pensiero – come intendere per esempio oggi la spiritualità? Coincide con quella che Bookchin chiamava spiritualizzazione animista? Perché naturalmente c’è animismo e animismo: Mbembe sostiene a ragion veduta che tutto il nostro rapporto con gli oggetti e il virtuale si stia caricando di un animismo involutivo in contrasto con l’animismo che connetteva – quello delle tradizioni precoloniali che intrecciava visioni e conoscenze di diversi piani del reale.

A me piace molto una citazione laica e contemporanea di Bell Hooks – la femminista afroamericana che vent’anni fa ebbe l’ardire di pubblicare Tutto sull’amore. Nuove visioni – «La vita spirituale è in primo luogo l’impegno a far proprio un modo di pensare e comportarsi che tenga conto dei principi di interdipendenza e dell’interconnessione tra gli esseri».

Oggi, dopo cinquant’anni, questa visione sta riemergendo con forza nel pensiero decoloniale e antirazzista cogliendo quanto la distopia del razzismo sia un disturbo relazionale incorporato storicamente nel nostro inconscio. Fuori da ogni essenzialismo abbiamo più che mai bisogno di politiche della relazione e credo che oggi la sfida della spiritualità prenda anche questa forma.

Qui entra in gioco la differenza tra l’ethos – dei comportamenti e delle appartenenze (affettive/plurali/aperte/evolutive) e l’ethnos che è la cristallizzazione dell’ethos in strutture rigide, dogmatiche identitarie, escludenti, nel delirio dell’appartenenza, e che anima razzismi e dogmatismi – del resto il fatto che ethos sia la radice greca da cui derivano sia etica che etologia (lo studio del comportamento animale) assume oggi nuovi significati.

In Aristotele l'ethos è qualcosa di vicino a un habitus, a una norma sociale che consente le forme della vita.

La definizione sarà aggiornata in antropologia da Ruth Benedict e da Gregory Bateson per includere l'articolazione culturale delle emozioni. Per Bateson l'ethos si definiva in contrasto con l'eidos, termine con cui egli includeva la logica, i principi, i postulati, insomma le idee e la visione implicita in un sistema di credenze o per meglio dire gli stereotipi mentali che le animano.

Io per ethos intendo quella dimensione del sentire che è trama condivisa di appartenenza e che si struttura concretamente a partire dal paesaggio in cui si nasce, dalle filastrocche che si ascoltano dalla madre, dai toni della voce, dal colore della lingua, dai rapporti di parentela, dal modo in cui si mangia, dalla musica che si ascolta, dai rituali di passaggio che segnano le età della vita.

Sottolineo invece con ethnos l’aspetto più regressivo di questa dimensione, l’identitarismo religioso, etnico, ideologico.

L’ethos è la parte evolutiva nelle appartenenze comunitarie, il tessuto relazionale-affettivo che può ricombinarsi e ampliarsi, trovare assonanze e dissonanze con altre ottave, mentre l’ethnos sceglie una prospettiva unica, totalizzante e tende a universalizzarla. Le culture sarebbero costituite da questo intreccio di ethos ed ethnos.

Ogni possibile etnoclinica – che è forse il nome da dare oggi a una psicologia decoloniale ed ecosistemica – lavora sulla dimensione di giustizia, relazionalità e apertura evolutiva presente nell’ethos, e tenta di depotenziare le rigidità dell’ethnos.

L’ipotesi che tento di proporre è che a partire dalle proprie appartenenze, dalla propria cultura materiale, è possibile attivare quella funzione umana presente in molte tradizioni che fa sì che l’ethos, la sensibilità, la tradizione ‘particolare’, locale, specifica in cui si nasce, sia già un linguaggio, una forma con cui si esperisce e si nomina il mondo, e che può svilupparsi sino a cogliere e riconoscere il particolare altrui.

Oggi assistiamo a un’apparente scissione tra mondi perché questa possibilità di riconoscimento si sta contemporaneamente restringendo e ampliando moltissimo sino ad includere altre specie. L’etologia per esempio sta scoprendo forme di intelligenza emotiva animale, di simpoiesi e collaborazione interspecie e uscendo dalla visione semplicistica degli automatismi istintuali dominati da schemi ad azione fissa.

Aggiungerei qualcosa di forse meno ovvio e cioè che nell’ethos respira anche e soprattutto la modalità con la quale una cultura sogna, il modo in cui attinge al suo ‘deposito desiderante’. Se non riconosciamo una dimensione onirica all’ethos resteremo arroccati sulla norma sociale, sull’habitus che si fa ethnos e smarrendo ogni possibilità di rinominazione poetica finiremo per abitare solo bolle identitarie.

Del resto, ethos era anche il carattere tenue, leggero, proprio della commedia greca (contrapposto a patho) e di questo dovremmo ricordarci e includerlo nelle forme di empatia – ethos, infine, in retorica era la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si è – e forse da qui deriva la radice di etica.

E poi naturalmente c’è il tema immenso di come pensare la scienza, un tema con innumerevoli sfaccettature e qui non posso non pagare lo scotto di una formazione incompleta (come d’altronde forse fanno anche gli scienziati) e quindi perdona se balbetto.

Una cosa che mi chiedo è se, con tutta la sua potenza, la scienza sia davvero universale o non nasca piuttosto da una nostra cosmovisione specificamente legata all’ethos che l’ha creata?

Se vogliamo guardarci da neo-colonialismi scientifici (perché alla base del colonialismo c’è la fiducia nel valore di una singola cultura per tutta l’umanità) dovremmo allora chiederci se non vi siano più scienze, alcune delle quali al servizio dell’utilità e del profitto, mentre altre appaiono probabilistiche, aperte al possibile, al divenire e al dialogo sistemico con dimensioni qualitative come ad esempio l’etica o il diritto, o le cosmovisioni di altre culture. In Sognare la Terra, per fare un esempio, rispetto ad alcune questioni suscitate dalla crisi pandemica, cito Ivan Illich perché i fattori che determinano una buona vita e uno stato di salute sufficientemente buono devono includere le forme relazionali e la costruzione di un rapporto con l’ambiente non patogeno e non solo il compito di mantenere in vita un corpo trasformandoci in pazienti a vita.

Qui già incontriamo diverse cosmovisioni, diverse sensibilità culturali rispetto alla vita, alla morte, alla materia, allo spazio, al tempo, al corpo e al rapporto con ciò che appare radicalmente altro.

Il meglio della prospettiva scientifica oggi mi sembra celarsi nell’umiltà predittiva del meteorologo o dell’epidemiologo che malgrado la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale è consapevole che le sue previsioni andranno costantemente riviste alla luce del divenire.

E poi abbiamo anche la straordinaria prospettiva che offre la fisica delle particelle dove la logica dell’assioma di non contraddizione (A non è non-A) è saltata e anche quella del terzo escluso (Non esiste un terzo termine che sia al contempo A e non-A). Pensa al gatto di Schrödinger, al principio di indeterminazione e a tutta la teorizzazione di Bohr sull’ordine implicato.

Un livello di questa realtà è meta-temporale e meta-spaziale ma tutt’altro che statico.

Come ci dice molto bene Carlo Rovelli il mondo che si rivela da questa prospettiva «non esiste nello spazio e non evolve nel tempo. (È) un mondo fatto solamente di campi quantistici in interazione il cui pullulare di quanti genera, – attraverso una fitta rete di interazioni reciproche – spazio, tempo, particelle, onde e luce».

Questo porta a considerare che esistono diversi livelli di realtà che pure si intrecciano, e a me sembra che con questo ethos scientifico transdisciplinarietà, prospettivismo (o le cosmopolitiche per dirla con Stengers) e le «ecologie degli altri» potrebbero dialogare.

Un altro tema che va ricordato è che la tecnoscienza non è «vergine» ma fortemente implicata con il sistema economico dominante e con le logiche di profitto che lo sottendono. La ricerca di Bruno Latour in sociologia della scienza mostra quanto i processi concreti che portano a determinati progetti di ricerca siano condizionati da molteplici fattori che ben poco hanno a che fare con la rappresentazione di neutralità culturale e politica che la scienza fa di sé stessa.

Una scienza in evoluzione è una scienza in grado di lavorare anche sulle proprie radici sul proprio ethos e quindi di dialogare con quello stesso processo immaginativo e riflessivo che è necessario in ambito spirituale (affinché non prevalga un mortale irrigidimento dogmatico) come in questa altra splendida citazione di Carlo Rovelli «l’avventura della scienza anche se affonda le radici nel sapere precedente ha la sua anima nel cambiamento […] la natura del pensiero scientifico è critica, ribelle, insofferente di ogni concezione a priori, a ogni riverenza, a ogni verità intoccabile. La ricerca della conoscenza non si nutre di certezza si nutre di una radicale mancanza di certezze» – non vi è forse un aspetto della spiritualità che aprendosi sull’ignoto intraprende questa via?

AC - Ci sono diversi pensatori che potremmo scolpire nel sacro totem al quale si rivolge questo libro. Una tra questi è sicuramente Donna Haraway, che torna spesso nel testo grazie alla sua ricchezza di suggestioni concettuali. A un certo punto si fa menzione della sua idea di far famiglia, riassunta benissimo nel celebre slogan: «Make kin, not babies». Come possiamo davvero applicare una prospettiva così radicale alla nostra società?

FOD - Se leggi Haraway vedi che non dice semplicemente che «non bisogna far figli» per salvare l’ecosistema – dice che i figli sono una cosa così preziosa che non ci si può permettere di farli senza consapevolezza, per poi non occuparsene – e che ci sono altri modi urgenti di essere generativi – cosa vuol dire oggi «essere per la nascita»?

Cosa è davvero necessario «far nascere» oggi? Quali sono le condizioni sistemiche che permettono un futuro del pianeta e una vita «sufficientemente buona» in cui far crescere i figli? Il problema è di nuovo l’interdipendenza. Donna Haraway propone un far famiglia in termini più ampi e inclusivi, trasformando la pulsione riproduttiva in cura complessiva per il futuro del pianeta.

In altre parole non si tratta semplicemente di spostare i bisogni affettivi sul proprio Dudù di turno ma di una visione attiva – di un posizionamento immaginativo rispetto alla situazione che abbiamo ereditato. Di fronte alla paura che la complessità e il cambiamento generano, l’identità – se vuol evitare derive ansiogene e difensivamente paranoidi – è costretta a uscire dal suo guscio protettivo e a costruire attivamente appartenenza, a fare spazio a nuove esperienze di famiglia, comunità, e solidarietà, per esempio creando nuove parentele con il vivente ben oltre l’attuale culto dell’animale domestico.

Dobbiamo immaginare la trasformazione come qualcosa di potente e immediatamente attivo nella coscienza, anche se i cambiamenti collettivi potrebbero richiedere molto tempo – e forse si tratta di andare oltre l’idea di una «graduale transizione» e pensare in termini di contemporaneità di processi che vanno in opposte direzioni: da un lato il capitalismo integralista che non molla, il volto notturno della democrazia, quello in cui il fine ancora giustifica i mezzi; dall’altro, tutto l’immenso deposito di desiderio che anima pratiche, esperienze, luoghi di ricerca e sperimentazione e anche di teoria dal basso, di nuove intuizioni e pratiche non violente e immaginative che si oppongono alla violenza strutturale.

AC - Gran parte del discorso finale del libro è dedicata ai concetti fondamentali del Prospettivismo, una delle avanguardie filosofiche più interessanti del momento storico che stiamo vivendo, rappresentata da pensatori del calibro di Philippe Descola, Eduardo Kohn, Eduardo Viveiros de Castro e diversi altri. «Il prospettivismo» scrive Dubosc «non è relativismo ma una ecologia relazionale di prospettive e mondi che condividono un terreno comune».

Su cosa si fonda il prospettivismo amerindio e come può praticamente aiutarci a cambiare il mondo e – forse, perché no? – a salvarci dal crollo ecologico, economico e sociale che incombe su di noi?

FOD - Le visioni del mondo amerindiane sono radicate nell’idea che qualsiasi essere vivente sia spinto da una sorta di pulsione eco-sistemica. Ognuno può essere cibo per qualcuno altro (umani, spiriti e animali inclusi) ma ciò implica che l’equilibrio complessivo funzioni. Siamo tutti «cannibali» ma rischiamo anche di essere divorati, ridotti da ‘tu’ a ‘cosa’ priva di vita. Questa co-vulnerabilità strutturale resta sullo sfondo ma contribuisce all’equilibrio complessivo del sistema-foresta. Storicamente l’unica specie che ha scelto di prevalere in quanto tale sulle altre è quella umana. L’ecosistema ha tempi diversi – non nega la conflittualità divorante della vita e tuttavia la sua complessità e gli intrecci che genera mantengono il sistema in equilibrio. Naturalmente la complessità immanente della vita e il principio di autoconservazione ci spinge a evitare o posticipare la possibilità di essere mangiati. Ogni prospettiva può «mangiarci» eppure possiamo agire senza rimuovere questo rischio strutturale, restare presenti a noi stessi in un mondo insospettato di possibilità negoziali che Isabelle Stengers ha chiamato cosmopolitiche. Il pensiero ecosistemico sembrerebbe rappresentare una prospettiva inedita per il genere umano se non fosse che lo studio delle epistemologie amerindiane e in generale di quelle pre-coloniali rivela quanto gli «indigeni» di questo fossero già consapevoli.

Il prospettivismo insegna che le relazioni umane con le loro paure e pulsioni distruttive potrebbero trovare una forma alternativa alla paralisi negazionista del troll nel rispetto radicale di questa rete plurale di enti capaci di azioni. L’incertezza include il soggetto esposto alla radicale alterità di queste «altre persone», di ogni altro vivente, che come chiunque altro proclama per sé un punto di vista sovrano. La questione è come riuscire a cogliere la prospettiva altrui e tornare alla propria, come cioè non farsi mangiare. Il prospettivismo non è relativismo ma una ecologia relazionale di prospettive e mondi che condividono un terreno comune.

C’è una differenza cruciale tra prospettivismo e relativismo culturale – per cui ogni prospettiva sarebbe relativa a un contesto e non avrebbe un intrinseco peso specifico da giocare al di fuori di quello. Le prospettive creano invece mondi molto reali – ethos – comportamenti – e mondi sovente in collisione – il tema cruciale che il prospettivismo inaugura è che il pluralismo della differenziazione può essere una dimensione ecosistemica ed evolutiva che include le prospettive di ogni vivente – che ci sono molte ecologie e che per costruire un mondo-in-comune non abbiamo bisogno di universalismi – e non abbiamo neanche bisogno che le differenze diventino merce.

AC - L’articolato e affascinante ragionamento di Dubosc termina esattamente dove era cominciato: nelle parole dello sciamano yanomami Davi Kopenawa e nell’immane insegnamento contenuto in un libro spaventosamente profetico dal titolo La chute du ciel (La caduta del cielo, nottetempo, 2020 – potete leggere qui un’intervista che ho fatto in merito all’editore). Dubosc si concentra in particolare sulla funzione dello sciamano e sulle sue qualità metamorfiche. «Il Bereshit degli yanomami è la metamorfosi» dove l’evento metamorfico avviene in un contesto onirico, nel quale sarebbe quindi possibile «sognare la Terra» e, in base alla nostra vita inconscia, poter orientare le nostre scelte.

La metamorfosi sarebbe allora la capacità immaginale di essere, o meglio di divenire ogni ente del cosmo, di abbracciare, sineddoticamente, ogni prospettiva possibile.

Mi domando da tempo: come può avvenire una tale metamorfosi, o meglio: come può esserci un quotidiano esercizio metamorfico di questo tipo nel nostro ordinario, incessante e frenetico moto capitalista uniforme, e distopicamente uniformante?

FOD - Roy Wagner – che da antropologo studiava le profonde correlazioni tra il prospettivismo amerindiano e quello melanesiano – ci racconta che i Barok della Nuova Irlanda chiamavano questo rapporto col divenire pire wuo, («trasformazione del punto di vista»), trasformazione che avviene grazie a un «completo e radicale rovesciamento di figura/sfondo, rovesciamento in cui si radicano cosmologia, epistemologia, ideologia e forme sociali».

I Tolai della Nuova Britannia lo chiamavano tabapot. Dicono: «Quando guardi un albero in cui le foglie disegnano un volto umano contro il cielo e poi vai avanti e indietro nel gioco dell’immagine – volto-albero, albero-volto e così via, quello è un tabapot. L’uomo stesso è un tabapot, perchè i suoi desideri sono contenuti un una forma, e tuttavia egli vuole ciò che si trova al di fuori di quella forma. Quando la ottiene però, desidera ritornare nuovamente alla sua forma umana».

Da questo gioco tra nagual e tonal, tra la visione che si genera dal vuoto informe e la categorizzazione, avremmo molto da imparare. La nostra cultura privilegia il tonal, il già noto, e ogni intuizione diventa prematuramente concetto – presume di spiegare, di farsi metafora, fatica a rimanere con il trouble del reale.

David Guss descrive quello che dicono gli Yekuana dell’Orinoco. Per loro il gioco tra figura e sfondo costituirebbe una elisione radicale della metafora, considerata fonte di ogni malinteso e inganno. «Come il tipiti viene utilizzato per estrarre ed eliminare l’amaro acido prussico dalla manioca per renderla edibile, così l’applicarsi umano al gioco di ribaltamento tra figura e sfondo nelle sue molteplici forme, elimina la mezza verità della metafora che è il veleno della mente». Quando gli opposti effettivamente entrano in contatto non vi è mera complementarietà ma trasformazione. C’è un ultimo esempio citato da Roy Wagner che evidenzia la trasformazione di un doppio registro paralizzante in una paradossale e inaspettata apertura simbolica. Bateson avrebbe approvato.

«Il mitico serpente marino dei Kwakiutl si chiamava Sisiutl, un mostro con un corpo di serpente e due teste. Quando vedi un Sisiutl che passa al largo esso ti noterà a sua volta, ti percepirà come preda e tenterà di divorarti. A quel punto devi affrontare la tua paura e restar fermo, perché il Sisiutl porterà ognuna delle sue teste dai due lati intorno a te [ognuna delle prospettive divoranti/opposte che la nostra forma di cognizione contempla] e quando ciò accadrà sarà costretto a guardare involontariamente nei propri occhi. Orbene ogni creatura in grado di guardare nei propri occhi è colpita da una profonda saggezza, si rende conto che non ha bisogno di mangiarti e si allontana lasciandoti un dono…»

Ma non ho ancora risposto alla tua domanda su come si possa applicare qualcosa di tutto questo nel nostro quotidiano.

Diffido molto della tentazione di scimmiottare lo sciamanesimo senza essere stati formati dalle sue pratiche – possiamo però esplorare equivalenti omeomorfi, a partire dagli strumenti che abbiamo coltivato, perché è urgente ridare un posto all’immaginazione come forma del conoscere e del desiderare.

Questa è una cosa tutta da inventare, nelle pratiche dialogali delle comunità e dei movimenti che hanno bisogno di luoghi sicuri in cui potersi confrontare.

Io cerco di portare dove possibile la pratica del Social Dreaming – la condivisione ed esplorazione condivisa della dimensione sociale dei sogni là dove ci invitano al risveglio – Sognare/immaginare la Terra è una funzione importantissima che può nascere anche da momenti di esperienza diretta dei corpi in natura, da momenti di contemplazione e ascolto immaginativo.

Mi piace ricordare come il mazdeismo persiano descrivesse tre arcangeli femminili e tre arcangeli maschili – l’Arcangelo femminile della Terra si chiamava Spenta Arnaiti e rappresentava anche il «giusto pensare». Spenta Arnaiti è Arcangelo della Terra ma anche della capacità di immaginare la Terra! – è la sfera immaginativa che pensa la Terra trasfigurata in una frequenza tra ciò che di invisibile si rivela nel visibile e tra ciò che è e ciò che la Terra potrebbe essere se pensata poeticamente (e politicamente).

Spenta Armaiti è anche la madre della differenziazione, colei che tutela il possibile divenire delle anime a partire proprio da quella funzione attiva con cui riusciamo a immaginare concretamente il mondo. Voglio dire che abbiamo bisogno di liberare il rapporto con l’immagine dal dominio autoriferito del selfie.

Tutto ciò non va inteso come un compiaciuto solipsitico esercizio estetico – Non è possibile sognare la Terra senza posizionarsi rispetto alle eredità storiche che l’hanno ridotta male senza quel senso di response-ability di cui parla Haraway – non la paralisi della colpa ma il desiderio e la capacità di riconoscere e riparare le rovine.

Pensiero

è psicanalista e studioso delle migrazioni. Il suo lavoro si concentra in particolare sulla psicologia post-coloniale. Ha pubblicato Sognare la terra. Il troll nell’Antropocene (Exòrma, 2020), Piccolo lessico del grande esodo (Minimum Fax, 2017), Così parlò Shehrazade, trasgressione e conoscenza nelle 1001 notte (La Biblioteca di Vivarium, 2003).

15-02-2021

15-02-2021