Trovare l'acqua a Bangkok

Cresce, consuma, si stravolge. Visioni di una metropoli destinata a sprofondare.

Sto mangiando Khao Soi, il mio piatto thailandese preferito – una zuppa con maiale, soia, fagioli, scalogno e altre cose incomprensibili che galleggiano in un denso brodo ocra.

Dopo aver passeggiato per un paio d’ore nella parte nord dell’isola di Rattanakosin, il centro storico di Bangkok, mi è venuta fame; «lei dove andrebbe, se volesse mangiare un buon Khao Soi?» ho chiesto al commesso di un negozio sulla Samsen road.

Questo Khao Sai, in effetti, è delizioso, e pazienza se il chiosco che me l’ha servito affaccia sulle acque putride di un canale. Questi canali tagliano il centro da parte a parte; raccolgono la sporcizia dei quartieri che attraversano e la riversano nel Chao Praya, il fiume cittadino. Un tanfo di gasolio e ammoniaca mi fa compagnia per tutto il pasto. Non mi lamento, però. Sono nato a Roma: d’estate l’effluvio del Tevere ha quasi la stessa intensità.

Sono l’ultimo cliente della giornata – per via del caldo, a Bangkok non mi muovo mai prima del tramonto; la proprietaria del chiosco, una magra ragazza laotiana con gli occhi guizzanti, mi si avvicina per scambiare due parole. Deve aver notato che fisso l’acqua:

«Oggi è bassa» dice.

Cattura subito la mia attenzione. Ho vissuto a Venezia per diversi anni e qui a Bangkok, con tutti questi canali, l’immagine dell’alta marea mi si è affacciata spesso alla mente.

«Può arrivare più in alto, l’acqua?» chiedo.

La ragazza appoggia un piede sulla sedia accanto alla mia, in un curioso atteggiamento da donna vissuta, e socchiudendo gli occhi produce un lungo verso da gufo.

«Nella stagione delle piogge è molto più alta! Qualche anno fa era tutto sommerso» dice.

Siamo a ridosso di un ponte, si volta e indica l’ultimo edificio della Samsen road.

«Vedi lì, quel palazzo?». I balconi fanno pensare alle celle di un favo. «L’acqua arrivava quasi al primo piano».

Sta parlando di quasi due metri… esagera? Più tardi, dopo aver ripreso a passeggiare, cerco informazioni su internet.

La ragazza si riferiva alle inondazioni del 2011. Cominciarono a luglio, dopo il passaggio della tempesta tropicale Nock-Ten. Le inondazioni, leggo, colpirono sessantasei delle settantasette province tailandesi, sommergendo più di sei milioni di ettari di terra e coinvolgendo tredici milioni di persone. L’acqua raggiunse Bangkok in ottobre. Alla fine dell’emergenza, a gennaio dell’anno seguente, erano morti in ottocento quindici. Secondo la World Bank, i danni economici ammontarono a quarantasei miliardi di dollari. Cifre consistenti. Al 2011 era stato il quarto disastro naturale più gravoso della storia.

Raggiungo l’approdo di Phra Arthit. Vado a incontrare una ragazza argentina conosciuta sul treno che mi ha portato qui dalla Malesia. Si chiama Sofia, è una cuoca e lavora a Bangkok da diversi anni. La raggiungerò passando sul Chao Praya; ci sono vaporetti anche qui, e vanno molto più veloci di quelli veneziani. Il fiume tailandese sarà largo almeno quattro volte il canale della Giudecca e gli incidenti di solito si evitano.

Mentre sono sull’acqua, osservo con interesse i grattacieli che stanno sugli argini. Di architettura non so nulla, ma il vetro mi sembra il materiale principe di questo secolo (fantastico edifici fatti interamente di vetro, senza traccia di cemento nemmeno nelle fondamenta). Pare tutto nuovo di pacca, a Bangkok; le luci colorate, riflesse dai vetri specchiati, proiettano nel futuro. O forse dovrei dire nel passato, visto che Blade runner è del 1982.

Mi viene in mente la prima domanda che farò a Sofia.

L’appuntamento è al Wat Arun, un complesso di templi della metà del ’600. Lo chiamano “tempio dell’alba”, pare che con le prime luci del giorno dia il massimo. La guglia centrale è istoriata con migliaia di pezzi di ceramica cinese multicolore, ma di notte c’è solo l’oro giallo della luce che illumina i templi. Lawrence Osborne, un autore inglese che vive qui da diversi anni, parla di «stalagmiti, o baccelli irsuti». Ha ragione. Wat Arun è uno dei pochi elementi di bellezza “classica” ammirabili a Bangkok.

Ecco Sofia, ci salutiamo.

«Sulla barca pensavo… secondo te quanto è rimasto della città vecchia?» le chiedo.

«Che intendi per città vecchia?»

«Se non sbaglio il quartiere dove siamo ora, Thonburi, un tempo era la capitale della Thailandia––»

«Sì, dopo che i birmani hanno distrutto Ayutthaya, che era l’antica capitale del Regno di Siam. Alla fine del 1700 mi pare…» Controlla sullo smartphone e conferma: «sì, nel 1767».

«Ecco. E della vecchia Thonburi cosa rimane?»

Ci riflette.

«Beh, praticamente solo il Wat Arun e il vecchio palazzo reale, che sta un po’ più a sud di qui».

«E nel resto di Bangkok?»

«Fammici pensare… Direi la zona del palazzo reale, sull’isola, e poi il quartiere dove stai tu. Per il resto non c’è più nulla. Tutto rimpiazzato da ‘sta roba qui». Si accosta al muro in cemento di un palazzo e ci appoggia sopra il palmo di una mano.

Sollevo lo sguardo e osservo il groviglio vetusto di cavi elettrici che corre di palo della luce in palo della luce. Stanno in alto, se fossero sottoterra il primo monsone li ridurrebbe in poltiglia. Mentre camminiamo seguo i fili per vedere dove vanno a finire. Molti sono troncati di netto. I fornitori di energia elettrica e le compagnie telefoniche non li sostituiscono mai. Ne aggiungono semplicemente di nuovi, recidendo i vecchi e lasciandoli lì. Le matasse penzolanti di fili elettrici sono per me il primo elemento distintivo delle città orientali. “Eccomi in Asia!” mi dico quando approdo quaggiù e le vedo. Piante infestanti di metallo, le chiama Osborne. Mentre giro per la città ho sempre con me Bangkok days, il suo libro in cui racconta della vita qui.

Lo tiro fuori dallo zaino.

«Cos’è?» chiede Sofia.

«Prima hai detto che il quartiere dove dormo è uno dei pochi che è rimasto come un tempo. Vediamo cosa ne dice lui».

Leggo ad alta voce:

Questa parte di Rattanakosin, subito a nord del punto in cui il canale si getta nel fiume, è uno dei pochi resti della città vecchia che le autorità non hanno spianato coi bulldozer. Si saranno distratte, chi lo sa. Le superfici delle case sono un labirinto verticale di crepe e fessure, dove le cicale, che probabilmente le scambiano per una foresta artificiale, nidificano. È inevitabile chiedersi come si presentassero le mostruose città orientali di oggi prima di sposare il nostro modello di sviluppo, prima che il loro ideale estetico diventasse l’architettura di Citibank. Nelle vecchie fotografie di Bangkok si vedono viali, filari di alberi, una pianificazione urbanistica meditata e ariosa.

«Di quand’è il libro?» chiede Sofia.

«Del 2009».

«Secondo me le cicale sono tutte morte».

«Però alcuni vicoli sono ancora stretti come un tempo, secondo me; e se cammini lungo il canale trovi ancora diverse case in legno, aperte sulla strada, con la gente spaparanzata a pancia sotto che fuma guardandoti curiosa quando passi. Stanze piene di cianfrusaglie, amuleti, piccoli Buddha grassocci…»

«Molto pittoresco, sì. Ma non sarà così per molto, fidati».

«Cambia tutto così velocemente che fa quasi paura» dice Sofia.

Ho letto che i tailandesi credono che ogni edificio abitato da qualcun altro prima di loro sia potenzialmente infestato. Allora, piuttosto che rischiare l’eventualità dei fantasmi, buttano giù e ricostruiscono. Chiedo a tutti quelli che incontro se l’aneddoto è vero. La maggior parte conferma. Capitalismo e superstizione: i fari dei cantieri sono accesi giorno e notte, il suono di gru e bulldozer è la colonna sonora di un sogno in continuo rimodellamento.

Il problema dell’urbanizzazione selvaggia è strettamente legato a quello delle inondazioni. Come?

Bangkok è una delle megalopoli che cresce più rapidamente in Asia e più la città cresce, più i suoi abitanti hanno bisogno di acqua. Quella dei fiumi, però, è troppo inquinata, e così si è costretti a utilizzare le sorgenti sotterranee, che vengono svuotate. Si creano dei buchi, il peso degli edifici comprime il terreno e la città affonda. Molto velocemente. Confrontiamo Bangkok con Venezia, a esempio. La Serenissima va giù a una media di circa sei millimetri l’anno; secondo le stime di Greenpeace la capitale della Tailandia, nel frattempo, va giù di almeno due centimetri. Come si lega questo all’urbanizzazione? A questo si aggiunge il cambiamento climatico, che dà origine a tempeste violente e imprevedibili, come quella del 2011.

Secondo un rapporto della OECD, nel 2070 circa la metà della popolazione minacciata dalle inondazioni costiere risiederà in sole dieci megalopoli, nove delle quali saranno in Asia.

Cosa succederebbe se finissero sott’acqua? In verità non c’è bisogno di fare una vera e propria previsione per scoprirlo, eventi del genere sono già accaduti. Si pensi, per esempio, ai rifugiati ambientali che nel corso degli anni hanno lasciato il Bangladesh per via delle inondazioni, fuggendo in India.

Per tutto questo a Venezia c’è il MOSE, che a quanto pare, funziona; il 3 ottobre c’è stata la prima alta marea di quest’autunno, e la Riva degli Schiavoni è rimasta all’asciutto. L’ho visto con i miei occhi. Venezia è piccola, però, e non ci sono i monsoni.

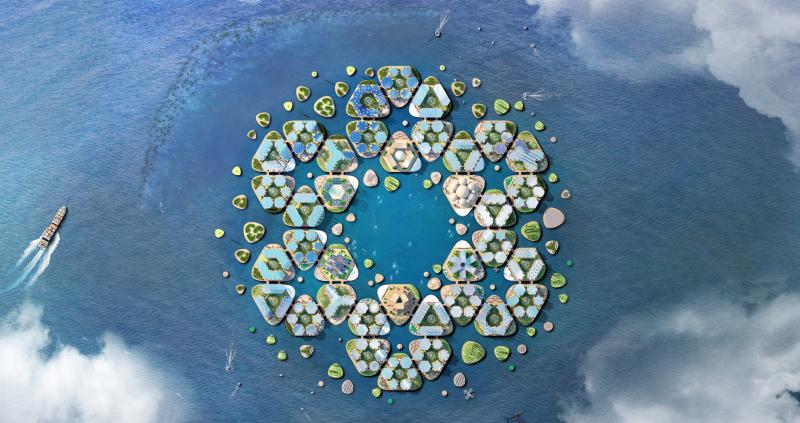

Quali sono le soluzioni che Bangkok si predispone ad adottare nell’eventualità di un’apocalisse? Faccio le dovute ricerche e trovo molto poco. La prima strategia che m’incuriosisce è simile a quella che il primo ministro dell’Indonesia, Joko Widodo, vuole mettere in atto nel suo Paese, spostando la capitale da Giava a Kalimantan. Il primo ministro della Tailandia, Prayut Chan-o-cha, suggerisce di fare lo stesso. Lo scopo principale è contrastare il traffico, ma non solo. Si sposterebbero anche gli investimenti immobiliari, e Bangkok rallenterebbe gradualmente la propria crescita.

È un piano a lungo termine e tutto sommato piuttosto debole. Cerco altro, qualcosa che funzioni in caso d’emergenza. Continuo a non trovare granché. Mi balza agli occhi la storia dell’architetto Voraakhom, che ha progettato il parco dell’università Chulalongkorn. Sotto l’erba sono nascosti grandi serbatoi che in caso di necessità possono contenere un milione di galloni d’acqua. Nella zona orientale del parco c’è anche uno stagno molto profondo.

Ogni due giorni vado a correre al parco di Lumpini. Chulalongkorn è lì vicino, così per una volta decido di allenarmi lì. Ci metto circa un’ora a raggiungerlo dalla mia guesthouse, ma non ho alternative. A Bangkok ci sono circa tre metri quadri di verde per abitante. Pochini. (A Roma ce ne sono sedici e a Singapore sessantasei).

Sofia corre con me, passiamo accanto ai bassi alberelli piantati di recente e alle panchine in pietra nera, dello stesso colore delle mattonelle in terra. Attraversiamo ampie isole erbose, perfettamente curate. C’è qualcosa che non mi torna, però. Il parco è piccolo. So che un milione di galloni sono circa tre milioni e mezzo di litri, ma quanta sia in effetti tutta quest’acqua non riuscivo a immaginarlo. Ora che sono a Chulalongkorn riesco a intuirlo più facilmente: non abbastanza.

«Allora hai capito?» mi chiede Sofia.

«Cosa?»

«Se devo preparare maschera e pinne».

Mentre siedo sull’autobus che mi riporta a Rattanakosin, scendendo sul fiume del traffico, osservo la gente fuori dal finestrino. Le macchine sono praticamente ferme, e nessuno si fa problemi a camminarci in mezzo. C’è gente ovunque, fa caldissimo. Chiudo gli occhi per un attimo. L’acqua comincia a salire, e le persone somigliano sempre di più a cicogne con stivali di gomma neri. Dell’inondazione se ne infischiano. L’acqua sale ancora di più, loro continuano a camminare, l’acqua riempie l’autobus, passa attraverso i finestrini, mi inzuppa i vestiti, mi arriva al collo. Quando sale sopra la testa non è un problema più per nessuno, ormai. La gente ha imparato a respirare sott’acqua. La catastrofe si è rivelata una metamorfosi, va tutto bene.

Uno degli ultimi giorni a Bangkok, sono nel tempio di Wat Mahathat. Avvicino un giovane monaco che avrà circa vent’anni. Mi faccio spiegare la storia del tempio. Lo faccio sempre, ai monaci piace parlare con gli stranieri, attaccano un gran bottone. La loro vita deve essere una noia interminabile. Alla fine del giro, gli chiedo se vuole bere qualcosa e ci prendiamo un paio di coche al baracchino accanto all’ingresso. Ovviamente, finiamo a parlare di inondazioni.

«Sai» dice Panchan dopo aver riflettuto un po’ sulla questione. «Molta della gente che vive a Bangkok viene da fuori, ed è approdata qui a costo di mille sacrifici. Lo so bene, ne conosco molti. Non è facile spostarsi dalla campagna alla città. Io ho la fortuna di essere nato qui».

«È vero, nel Nord ci sono stato; la differenza tra Bangkok e il resto del Paese è incredibile».

«Ecco, in queste persone si sviluppa un grande attaccamento per la città. Se arriverà l’acqua troveranno un modo per affrontarla. Sono fiducioso».

«Mh».

«Sì, sono fiducioso».

Tra le numerose immagini di Osborne, una di quella che più mi piace è la descrizione della grande arteria di Sathorn, che un tempo era un canale:

«Gli uccelli migratori si fermano ancora sugli alberi che la costeggiano. Come ricordassero che lì un tempo c’era l’acqua. Dev’essere che gli uccelli hanno un rapporto col passato migliore, più amorevole del nostro».

Societá

#1 Megacity

02-11-2020

28-10-2020