Cemento disarmato

Si può tentare una critica a un materiale, il cemento armato, prendendolo a simbolo della modernità e della sua crisi? Se ne parla con Anselm Jappe, filosofo e autore del libro "Cemento. Arma di costruzione di massa" (2022).

Con il cemento armato sono realizzate le nostre case, le scuole, gli uffici postali e i palazzetti dello sport. È così ormai ovunque nel mondo. Nonostante sia dappertutto, e dappertutto abbia sostanzialmente sostituito materiali e singolarità locali in una sorta di colonialismo materico, il cemento armato è relativamente giovane. Mentre il cemento ha storia antica, il cemento armato, più correttamente “calcestruzzo armato”, è un prodotto dell’Ottocento e ha avuto la diffusione esponenziale che conosciamo a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso.

È un materiale prodotto industrialmente, sostanzialmente isotropo, colabile in casseformi, molto difficile da recuperare a fine vita. È anche un materiale davvero poco durevole e, anche se facciamo fatica a riconoscerlo, distruttivo e pernicioso.

Ne dà una dimostrazione Anselm Jappe nel suo volume Cemento. Arma di costruzione di massa, uscito per elèuthera a giugno 2022, muovendo da questioni ambientali a sociali ed economiche, utilizzando categorie marxiste e riflessioni sulla sostanza dell’architettura moderna, che dal cemento armato è stata resa possibile. Guarda alle caratteristiche del cemento armato e le lega a quelle dell’«anticivilizzazione capitalista» della quale è la perfetta realizzazione concreta, nella parabola che dal dopoguerra ci porta ai giorni nostri.

Jappe si propone di colmare un vuoto di critica, facendo da cerniera tra le contestazioni alla gestione dello spazio nella società capitalista e la questione dei materiali utilizzati, che ha anche implicazioni ecologiche sempre più evidenti.

Ci invita inoltre a prendere in considerazione l’obsolescenza (programmata) delle costruzioni in cemento armato, che stanno letteralmente cominciando a sbriciolarsi, come un’ulteriore dimensione della crisi globale della società capitalista che sarà sempre più difficile ignorare.

Ho dialogato con lui per riflettere su alcune delle tante questioni che il suo volume ci pone.

Caterina Lazzari – Vorrei partire dalla fine: le costruzioni in cemento armato si degradano rapidamente e lasciano dietro di sé «orribili rovine», per usare le sue parole, di difficile smaltimento e incapaci di riassorbirsi nell’ambiente. Lei parla di obsolescenza programmata applicata agli edifici, e muove al contempo un’obiezione estetica.

Cos’hanno di diverso le rovine in cemento armato rispetto ad altre, in pietra o mattoni per esempio? E cosa ci dicono della nostra società, che del cemento armato ha fatto il materiale da costruzione per antonomasia?

Anselm Jappe – Nelle architetture tradizionali, i materiali sono nomalmente prelevati in loco, e di conseguenza le costruzioni sembrano uscire dal terreno e costituire un suo prolungamento. La cultura mostra allora la sua origine nella natura; non vi si oppone violentemente. Quando cadono in rovina, le componenti della costruzione ritornano alla loro origine, rimanendo normalmente a lungo in uno stadio intermedio tra natura e cultura. Questa situazione favorisce l’immaginazione dell’osservatore che cerca di ricostruire mentalmente sia l’edificio che la vita che vi si svolgeva, creando così un importante legame, e un legame sensibile, non solo intellettuale, con il passato.

Il cemento è sempre e ovunque lo stesso e uccide ogni particolarità dei luoghi. Ovunque è un corpo estraneo, in contrasto con l’ambiente, e rappresenta una violenta rottura con la natura. E rimane estraneo anche quando si decompone. Non potrà mai fondersi con l’ambiente. E mentre la storia delle costruzioni è anche la storia del reimpiego di materiali, dalle colonne dei templi romani riutilizzate nelle chiese alle case contadine fatte con le pietre della casa precedente, il cemento e l’acciaio non sono riutilizzabili, o solo dopo un procedimento industriale che è al di là della portata dei singoli o delle piccole comunità.

Nessun materiale di costruzione ha un ciclo di vita altrettanto breve: dopo qualche decennio il mantenimento di una struttura in cemento armato può diventare più costoso di una sua demolizione e ricostruzione. Come una macchina, come una lavatrice, come un calzino, anche le case e le altre costruzioni sono realizzate per una vita breve, dove le riparazioni non sono previste, e ancora meno le auto-riparazioni. Idealmente, il decadimento della casa dopo trent’anni coincide con la fine del credito da pagare, di modo che ci si indebita di nuovo per una nuova casa. Il capitalismo è riuscito a trasformare quello che il diritto chiama “beni durevoli”, cioè le case, in oggetti usa e getta.

Come si sa, l’obsolescenza programmata è ormai un elemento centrale del capitalismo ed è assolutamente necessaria alla sua sopravvivenza. I discorsi sullo “sviluppo sostenibile” o “durevole”, come si dice in francese, sono della retorica vuota: il capitalismo non potrà mai essere né durevole né sostenibile, perché senza crescita permanente crollerebbe. Costruire frettolosamente in cemento per ricominciare dopo pochi anni corrisponde dunque perfettamente a quanto ha affermato l’economista John M. Keynes: scavare buchi e poi riempirli è un’attività del tutto sensata dal punto di vista economico.

CL – Un aspetto veramente interessante di questo libro è che, sebbene parli anche di gestione dello spazio costruito, punta però l’attenzione su una questione più nascosta eppure centrale della critica all’architettura, e cioè quella dei materiali.

La questione della materialità mi sembra importante: il mezzo attraverso cui le astrazioni si rendono concrete non è mai neutro, e lei definisce il cemento armato «il lato concreto dell’astrazione capitalista». Ci può spiegare il perché di questa definizione?

AJ – Con questa formula Keynes, pur essendo un economista borghese, ha espresso – si potrebbe dire: ha spifferato involontariamente – il segreto di quanto Marx ha chiamato il «lavoro astratto», o, per essere più precisi, il «lato astratto del lavoro». Nel capitalismo quello che conta in un lavoro è solo il dispendio di energia, misurato attraverso il tempo: qualcosa che è sempre identico, è una pura quantità senza distinzioni qualitative. Che cosa si produce in questa unità di tempo è secondario. In effetti, è la pura quantità di lavoro che si traduce, in ultima analisi, nel valore di una merce e finalmente in una quantità di denaro. La dominazione del lato astratto del lavoro sul suo lato concreto è una caratteristica del solo capitalismo: lo scopo della produzione è l’accumulazione di capitale, e non la soddisfazione dei bisogni.

Da un punto di vista “economico”, scavare e riempire buche può convenire più che dare da mangiare agli affamati, e costruire grattacieli in cemento che saranno smantellati dopo qualche decennio può convenire più che edificare case in pietra che dureranno un’eternità. Marx stesso afferma che questa massa indistinta di lavori di cui conta solo il tempo forma una “gelatina”. Si può allora associare questa “gelatina” al cemento: una massa sempre uguale, senza distinzioni qualitative. Il cemento sarebbe dunque il “lato concreto”, la “concretizzazione” del lavoro astratto. Lo stesso discorso si può fare per la plastica. Certo, si tratta essenzialmente di una metafora, ma essa tira una forza supplementare dal fatto che cemento si dice in inglese proprio concrete!

.jpg)

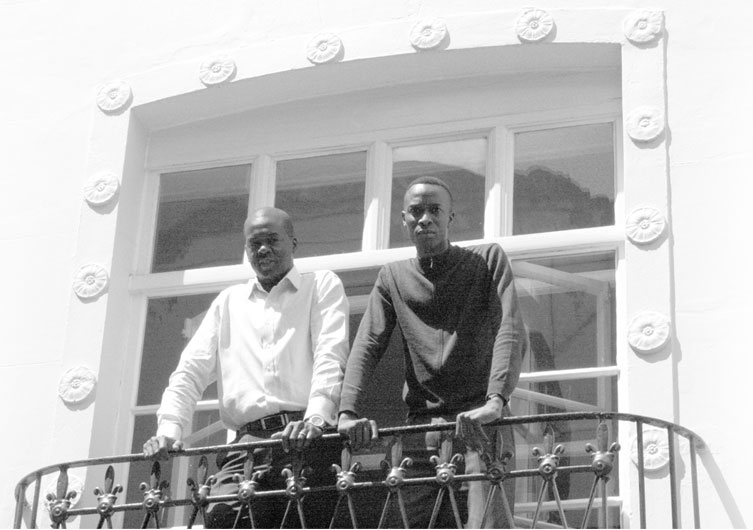

CL – A proposito di rovine. Lei racconta di aver avuto l’idea di scrivere questo libro vedendo una mostra fotografica sui resti fatiscenti degli edifici di rappresentanza della città indiana di Chandigarh, progettata negli anni ‘50 da Le Corbusier. (Si tratta di una città nel nord dell’India, fondata ex novo negli anni ‘50, con la volontà sia dell’allora ministro Nehru che dell’architetto Le Corbusier di realizzare un piano urbanistico “ideale”, e costruire grandiosi edifici di rappresentanza. Tutti in cemento armato. N.d.R.)

Le Corbusier è probabilmente uno dei più famosi architetti del mondo, una delle prime “archistar”, oggetto di una sorta di culto della personalità che non si è spento ancora oggi. La critica al suo lavoro è considerata un’eterodossia.

Chandigarh da molti viene considerata come «il punto più alto della sua visione pionieristica», «un esperimento urbano riuscito» e «una città a misura d’uomo». Lei è d’accordo? E più in generale cosa potrebbe dire dell’opera di Le Corbusier?

AJ – Le Corbusier è un esempio eminente di fama usurpata e di autopromozione, di cui il Novecento comunque non è certo stato avaro. Adesso si conoscono i dettagli delle sue simpatie fasciste, abbandonate solo quando dopo la Seconda Guerra Mondiale non gli convenivano più. Ma l’essenziale è altrove. Tutta l’opera di Le Corbusier è impregnata di autoritarismo, di disprezzo della “piccola gente”, di odio verso le architetture tradizionali e verso i “cammini degli asini” (le strade contorte e sinuose delle città storiche N.d.R.), di volontà di erigere un mondo a misura del capitalismo, e dell’automobile in particolare. L’ergonomia del modulor serviva a calcolare quale è il minimo di spazio con cui un essere umano può sopravvivere. Si trattava dell’applicazione del taylorismo, cioè della totalitaria “gestione scientifica del lavoro”, all’abitare.

Gabbiette per il popolo, ville pseudo-raffinate (e comunque inabitabili, secondo le testimonianze) per chi paga; sparizione della strada e degli altri spazi comunitari, onnipresenza del cemento nella sua forma più cruda (brutalisme): non si sbagliano coloro che parlano di «fascismo in cemento» e di «architettura totalitaria». Per fortuna, la sua stella comincia a declinare. Quello che è incredibile è che perfino la sinistra ne ha fatto lungamente un eroe: questo dimostra quanto quasi tutta la sinistra (con eccezioni significative, come i situazionisti) non era altro che una variante della generale adesione al “progresso” della società industriale.

Tuttavia, Le Corbusier non costituiva un’”aberrazione”, ma era l’espressione perfetta della società del dopoguerra e della sua feroce voglia di distruggere tutto il patrimonio dell’umanità per sostituirlo con delle merci a consumo rapido, prodotte in serie, in tutti i campi: abitazioni e alimentazione, vestiti e mobili, trasporti e svaghi, educazione e sanità... Oggi ne misuriamo le conseguenze. È assurdo che ancora oggi esista gente che vede in colui che ha definito lui stesso le sue case come «macchine per abitare» altro che una grottesca curiosità, una vergogna per il suo mestiere. Ma ciò dimostra anche il triste stato mentale in cui continua a versare la corporazione degli architetti e degli urbanisti.

CL – Penso che molti di noi possano testimoniare il disagio che si prova nei grandi e uniformi quartieri realizzati in cemento armato, e per contrasto la felicità estetica di un centro storico con le sue irregolarità e singolarità. Cosa rende il cemento armato capace di produrre un simile effetto? Le sembra sia un segno di fallimento del mito della “casa per tutti” dell’architettura moderna, alla quale lei muove un sentito atto di accusa?

AJ – Il fatto stesso che le visite turistiche in una città si limitano quasi sempre ai centri storici costituisce già in quanto tale una prova della nullità estetica di gran parte di quanto è stato costruito nel Novecento, e nell’epoca industriale in genere. Il cemento fa parte di una generale tendenza all’impoverimento e all’omologazione delle forme di vita, alla distruzione delle particolarità locali e dell’unicità dei prodotti artigianali, alla trasformazione di ogni elemento della vita in merci prodotte in serie e che si acquistano con del denaro guadagnato mettendosi in vendita sul mercato del lavoro. Lo spopolamento delle campagne – una vera catastrofe antropologica di cui si stenta ancora oggi a comprendere le conseguenze – e la trasformazione forzata dei contadini in operai ha fortemente contribuito all’ imbruttimento delle città, così come la speculazione immobiliare e, soprattutto in Italia, le complicità politiche con i “palazzinari” che hanno devastato le periferie. Tuttavia, questo degrado urbanistico è stato largamente approvato dagli strati popolari (e da coloro che si erano proposti come i loro rappresentanti politici): era la “casa per tutti”, che nella pratica significava, come nel romanzo Una vita violenta di Pasolini, di passare dalla baracca a un appartamento minuscolo. Certo, per le persone direttamente coinvolte poteva costituire un reale miglioramento – ma a livello sociale era assurdo che una società come quella del dopoguerra, i cui mezzi materiali erano sì fortemente aumentati, non sapesse offrire a gran parte della popolazione niente di migliore che “scatole di cartone”, generalmente in periferie prive di infrastrutture. D’altronde, quartieri come la Garbatella o la Città giardino Aniene a Roma dimostrano che perfino in un regime capitalistico altre forme di urbanismo erano possibili. Ringraziare il “progresso” perché ha permesso a tutti di abitare in quartieri come la Magliana o Sesto San Giovanni significava davvero accontentarsi di briciole. Un vero atteggiamento “progressista” sarebbe piuttosto consistito nella domanda di espropriare i numerosi spazi abitabili inutilizzati – ma nessuno voleva attaccare la proprietà privata!

CL – Nel libro lei utilizza più volte la parola hybris per riferirsi alle costruzioni in cemento armato. Come mai ha scelto questo concetto che per i Greci antichi indicava la prevaricazione da parte degli uomini delle leggi divine, in una sorta di sopravvalutazione delle proprie possibilità?

AJ – Ho utilizzato la parola hybris varie volte nel mio libro La société autophage. Capitalisme, démesure et autodestruction, pubblicato nel 2017 in Francia e non ancora tradotto in italiano. L’hybris indica soprattutto l’assenza di limiti, di freni, il desiderio di onnipotenza. È diventata sempre di più una caratteristica del capitalismo: il capitale, che è pura quantità, vive solo per crescere, per moltiplicarsi, per trasformare cento euro in centodieci, poi in centoventi, ecc. L’”avidità” psicologica degli individui è allora solo la trasposizione di un meccanismo strutturale, anonimo, impersonale: il valore, creato dal lato astratto del lavoro, che si mostra nel denaro e si accumula come capitale. Non è un fatto solo “economico”, ma è una forma sociale che si estende a tutti gli ambiti della vita. Nella crisi ecologica, nello sfrenato consumo energetico, nella estensione della logica della merce a sempre nuove attività (attualmente, all’assistenza alle persone anziane), nei cicli incessanti di un consumo individuale ogni volta più delirante si ritrova sempre la logica dell’illimitato che è inscritta nel cuore stesso della società basata su lavoro, valore, merce e denaro: pure quantità senza qualità. Ciò costituisce una delle principali differenze tra il capitalismo e le società precedenti, le quali ritornavano sempre al punto di partenza. Miravano al soddisfacimento di bisogni (anche se spesso in forme molto ingiuste), e i bisogni sono per loro natura limitati. La moltiplicazione del valore, e dunque del denaro, non incontra invece mai un limite, e ogni “crescita” è solo la base per un’ulteriore crescita.

CL – Nel libro parla anche di relazione tra società del controllo e cemento armato. Paragona le città moderne al panottico di Bentham, il dispositivo di detenzione di cui Michel Foucault diceva che è capace di spingere chi è assoggettato a far giocare spontaneamente su se stesso le costrizioni del potere, rendendolo così automatico. Ci spiega il perché di questa associazione?

AJ – Da sempre, chi governa una città vuole vedere che cosa vi succede. Uno degli esempi principali è il castello medievale che sovrasta la città, anzi la schiaccia, e ricorda a tutti gli abitanti, non appena alzano gli occhi, chi è il padrone. Dal Rinascimento in poi, questa dominazione con lo sguardo si fa più sistematica, soprattutto attraverso la geometrizzazione delle città e il prevalere della linea dritta. È significativo che Cartesio, il fondatore del razionalismo, sia stato anche un grande fautore delle città “a scacchiera”. La volontà di poter sparare con i cannoni su eventuali rivoltosi è stata poi una delle ragioni per cui il barone Hausmann ha creato dopo la metà dell’Ottocento i boulevard di Parigi, larghi e dritti. Ma ciò che veramente interessa il potere è che, come aveva capito Bentham, i sudditi non sappiano nemmeno se sono osservati o no, e si comportino sempre come se lo fossero. Le videocamere di sorveglianza onnipresenti ne sono oggi la forma principale, e anche di loro non si sa mai se sono accese o no. La “trasparenza”, spesso elevata a rango di qualità morale nei rapporti umani, è anche un modo di controllo: nelle principali distopie, in 1984 di Georges Orwell come in Noi di Zamjatin (1921), nessuno può mai sottrarsi agli sguardi delle istanze di controllo: in 1984 si tratta di schermi che funzionano nei due sensi, in Noi tutte le case sono di vetro e non hanno tende. Chi non ha niente da nascondere non dovrebbe temere la sorveglianza! Quante volte abbiamo sentito queste frasi, ormai soprattutto riferite alle reti telematiche...

CL – Nel libro fa spesso riferimento al lavoro di Bernard Rudofsky, che ha pazientemente documentato le costruzioni spontanee trascurate dalle tassonomie architettoniche, le loro forme e sintassi, che per lui rappresentavano un’ispirazione proprio perché non normalizzate, ma varie e radicate nei luoghi.

Lei utilizza l’architettura vernacolare come punto di riferimento per muovere la sua critica all’architettura moderna. È di nuovo una questione estetica, ma anche di gestione delle risorse e sopravvivenza delle singolarità. Di autonomia locale e di contenuto sociale sedimentato nel tessuto abitativo.

Secondo lei l’architettura senza pedigree e senza architetti di Rudofsky è in via di estinzione o continueranno a esserci dei modi di costruire e di vivere più umani e intelligenti che sfuggono alle maglie dell’uniformazione del cemento armato, e che potremo prendere anche noi come ispirazione?

AJ – I bellissimi libri di Rudofsky possono essere considerati come una specie di “canto del cigno”: fotografano molti elementi di architettura vernacolare, e soprattutto il ruolo delle strade, proprio nel momento del loro tracollo, cioè negli anni Sessanta del Novecento. Il “Modernismo” batteva allora il suo pieno nelle sue forme peggiori, come il “Brutalismo”. Tutto quello che era “vecchio” era considerato, quasi unanimemente, con odio. Da allora è passato mezzo secolo, e in alcuni contesti l’architettura vernacolare è ormai di moda. Ma non basta imitare esteriormente le sue forme. Essa era l’espressione di tutto un mondo, era legata alle gilde e ai capomastri, ai materiali locali e ai tempi lenti, al saper-fare e agli aiuti reciproci nelle comunità, a una socialità che si svolgeva nei cortili e nelle piazze e non nelle reti... Come aveva ben visto William Morris nella sua utopia Notizie da nessuna parte (1890), un recupero dei modi antichi di costruzione può svolgersi su vasta scala solo nell’ambito di una società post-capitalista dove la bellezza e la comodità, e non il valore economico, governeranno le costruzioni.

Certo, questo non significa che non si debba tentare anche qui e ora di trovare modi più degni di abitare. Bisogna però diffidare del “cemento verde” (con meno produzione di Co2), di grattacieli con giardini incorporati, delle case fatte con materiali industriali di recupero. Sono altrettante forme di greenwashing. In verità non c’è bisogno di inventare niente di nuovo: nel corso dei millenni tutto è già stato sperimentato. È solo la ragione economica a impedire, per esempio, di costruire case di pietra tagliata che dureranno per secoli, o di utilizzare le “torri del vento” inventate dagli antichi persiani per fare fresco d’estate, invece degli impianti climatici, sommamente nocivi.

Tuttavia, le “autocostruzioni” di cui si fa talvolta un grande elogio sono di natura ambigua: si tratta generalmente del recupero di materiali industriali, all’insegna del massimo risparmio. Certe soluzioni possono essere simpatiche, ma spesso ci si installa semplicemente tra le rovine della modernità, accontentandosi ancora una volta delle briciole. Ho visto invece recentemente una soluzione perfetta in una campagna francese: una grande e bella casa di cui credevo, a prima vista, che avesse tre secoli di età, considerando i materiali e le tecniche di costruzione. Eppure si trattava di una costruzione recente, eretta da una famiglia senza particolari conoscenze nel campo, durante i week-end, con pietre spesso recuperate in rovine (appunto!) e con travi ricavate da alberi del giardino. Tutto è dunque ancora possibile.

Tecnologia

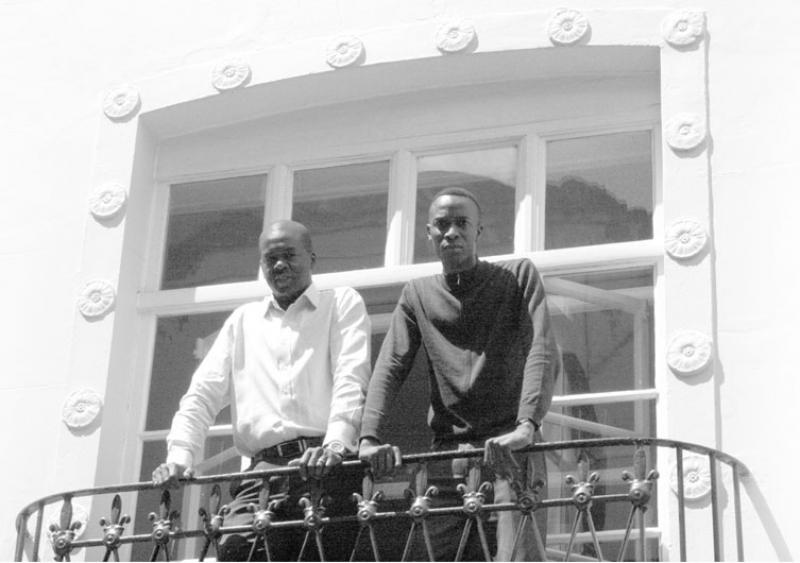

(1962) è un filosofo tedesco. Si è laureato a Roma con Mario Perniola per poi conseguire un dottorato presso l'École des hautes études en sciences sociales di Parigi. Attualmente insegna filosofia estetica all'Accademia di Belle Arti di Roma.

26-07-2022

04-11-2022